作者:艾京皇

一、引言:工地上的“数字游戏”,刑事犯罪的暗流

建筑工程项目工地,劳务分包公司负责人张某拿着伪造的领料单找总承包方(发包方)签字:“这星期用了50吨钢筋,都扎在3号基坑里了。”可实际上,工地只消耗了30吨——剩下的20吨,早已被张某连夜运到二手建材市场,变现12万元。当总承包方月底盘点时发现“账实不符”,张某的“数字游戏”,已经变成了刑事立案的线索。

在建设工程领域,甲供材(发包方提供的建筑材料)是成本管控的核心环节,却也成了一些人中饱私囊的“门道”。劳务分包负责人通过虚增材料使用量、伪造计量记录、隐瞒材料流向等方式,将甲供材非法占有并倒卖的行为,究竟构成什么罪?是职务侵占罪、盗窃罪,还是合同诈骗罪?本文结合法律规定与司法实践,拆解甲供材“消失术”背后的刑事逻辑。

二、基础概念:甲供材的权属与劳务分包人员归属的厘清

要回答“构成何罪”,首先得理清两个关键问题:甲供材是谁的?劳务分包负责人有什么权限?

(一)甲供材的权属:发包方的财产

“甲供材”指的是在建设工程施工过程中,发包人(合同的甲方)基于实现控制工程材料质量、集中采购降低建设成本等目的,直接采购并提供给施工单位使用的材料。甲供材料一般为大宗材料,如钢筋、水泥、管材、电缆、混凝土等。因为甲供材系发包方(合同的甲方)提供,所以甲供材的所有权归发包方所有,除非合同明确约定所有权转移。劳务分包方作为劳务提供者,仅享有甲供材的二次转运权、使用权,没有所有权和处分权。

(二)劳务分包的人员归属:干活的人不是甲方的人,是劳务公司的人

劳务分包合同是发包方将工程中的劳务作业发包给具备劳务资质的企业的合同,如钢筋绑扎、混凝土浇筑、电路安装等等。劳务分包是法律所允许的,劳务公司是独立于发包方的民商事法律主体。此时,劳务分包负责人的身份是劳务分包公司的工作人员,而非发包方的员工。但如果发包方委托其管理甲供材(如领料登记、现场监督),笔者认为也可以形成“事实上的职务便利”。

三、核心争议:虚增甲供材用量并倒卖牟利的罪名适用

劳务分包负责人虚增甲供材使用量并倒卖的行为,本质是“以虚构事实隐瞒真相的方式,非法占有单位财物”,但具体构成何罪,需结合行为方式、主体身份、财物权属三个方面予以细致分析。

(一)职务侵占罪:管材料或用材料的权限,萌生出倒卖牟利的歪心思

1.法律依据

《中华人民共和国刑法(2023修正)》第二百七十一条:“公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金……”

2.构成要件

(1)主体

职务侵占罪的犯罪主体是公司、企业或者其他单位的工作人员。本文着重探讨的劳务分包负责人在侵吞甲供材的具体犯罪分析中,是否属于这一范畴,特别是如果总承包方委托其管理甲供材,或是授权其有签字领用甲供材的身份,是否符合职务侵占罪的主体身份,笔者将在后文律师辩点部分进行深入探讨。

但是,国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有《刑法》第二百七十一条第一款行为的,依照《刑法》第三百八十二条、第三百八十三条的规定,以贪污罪定罪处罚。

(2)主观方面

按照通说观点,职务侵占罪需要具有非法占有目的,“非法占为己有”不限于行为人意图自己所有,还包括意图让他人所有。笔者认为对物品使用权的占用(非长时间),不构成本罪。若占有的物品经单位多次催还,仍长时间占用,拒不归还,可以推定“非法占有”的主观目的,仍可能构成本罪。

(3)客体和对象

本罪所侵害的客体是公司、企业或其他单位的财产所有权,对象是本单位所拥有的各种财物,包括有体物体和无体物。本罪所称的“财物”既包含钱款所有权,又包含物品及物品变现钱财的所有权。实践中,对职务侵占罪“本单位财物”的认定一直以来存在是单位“所有”还是“持有”的争议。笔者认为,从侵害法益看,无论侵占本单位“所有”还是“持有”财物,实质上均侵犯了单位财产权。笔者还认为,本罪的犯罪客体应当是复杂客体,应当包括公司、企业或者其他单位的工作人员的职务廉洁性。

(4)客观方面

我们将《刑法》第二百七十一条第一款之规定的职务侵占罪客观方面归纳为以下三点:第一,行为人利用了职务上的便利,即利用自己主管、管理、经手、转运、使用、报销单位财物的便利条件。第二,将单位财物非法占为己有。按照通说,包括基于职务将管理的单位财物非法占为己有(侵占),以及利用职务之便的窃取、骗取等行为。第三,行为达到了法律规定的财物数额较大的金额标准。

(二)盗窃罪:偷拿材料,不改账本

1.法律依据

《中华人民共和国刑法(2023修正)》第二百六十四条:“盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金……”

2.构成关键

(1)秘密窃取:未利用职务便利,而是通过“偷运”“藏匿”等方式拉走材料,如半夜用货车拉走钢筋,不修改任何记录。而职务侵占罪必须是利用经手、管理财物的职务上的便利而不是工作上的便利。

(2)非法占有:将盗窃材料为自己所用或出售牟利,主观上想“据为己有”。

3.区分关键

是否利用“职务便利”。若劳务分包负责人没有管理或使用甲供材的权限,也没有后期参与收方、造表结算的权限,偷偷拉走材料,笔者认为则应构成盗窃罪;但若能够利用“签字领料、造表结算”的职务便利实施的侵吞甲供材行为,则更可能构成职务侵占罪。

(三)合同诈骗罪:用合同骗材料,把“用量”变成“骗量”

1.法律依据

《中华人民共和国刑法(2023修正)》第二百二十四条:“有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金……(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。”

2.构成关键

(1)合同关系:双方存在劳务分包合同,约定了甲供材的使用方式;

(2)欺骗行为:在履行合同过程中,通过虚增用量、伪造计量记录等方式,让发包方误以为材料已用于工程;

(3)非法占有:将材料倒卖,主观上想“据为己有”;

(4)对方损失:发包方因欺骗行为多交付了材料或多付了虚增材料的采购款,遭受财产损失。

3.司法案例

(1)最高人民法院发布的“周永章合同诈骗案”中,被告人通过伪造工程签证单虚增工程量,骗取发包方工程款,法院认定构成合同诈骗罪。笔者认为,此案例构成合同诈骗罪,而不构成职务侵占罪或侵占罪的关键是,行为人通过虚增工程的方式骗取发包方多付工程款,而非对发包方既有钱款或材料的直接侵占。

(2)湖南省怀化市中级人民法院的“(2021)湘12刑终314号”判决文书的案例中,实际施工人授意混凝土供应商出具虚假送货单,虚增工程中使用的混凝土方量,骗取发包人款项,构成合同诈骗罪。笔者认为本案例中,因为案涉通过虚假送货单的方式虚增的混凝土方量,因并未实际被混凝土供应商生产、交付给发包方,该等被虚增的混凝土客观上并未客观存在和被发包方拥有过,故实际施工人并非系直接对发包方材料的侵吞,而是通过虚假资料骗取发包方钱款,认定为合同诈骗罪更恰当。

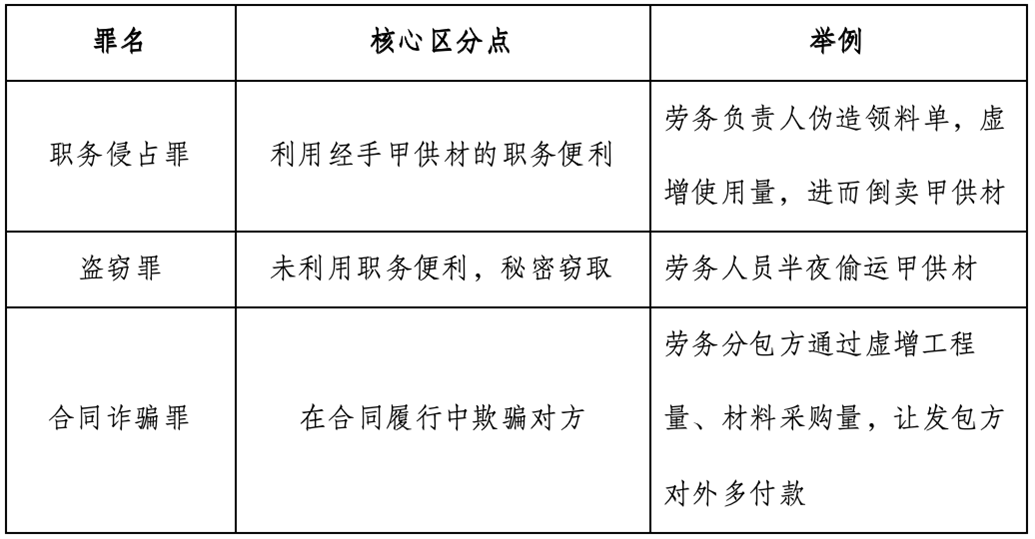

(四)三罪的边界总结

四、量刑与辩护:从“数字”到“刑期”的关键环节

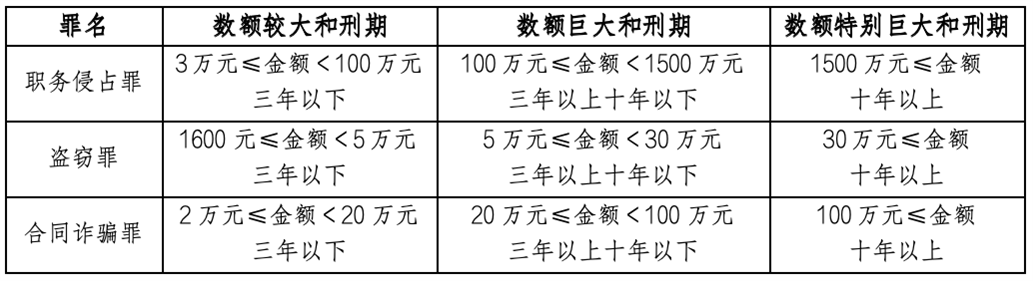

(一)数额标准:不同罪名的“起刑点”差异,普通情况下犯罪金额对应的量刑档次(以四川省为例)也差距巨大。

(1)职务侵占罪量刑的法律依据

2022年4月6日《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十六条,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。

2016年4月18日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条,刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。第一至三条分别明确了“贪污数额在三万元以上不满二十万元的”“贪污数额在二十万元以上不满三百万元的”“贪污数额在三百万元以上的”应当分别认定为“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。(笔者注:2021年的刑法修正案(十一)调整了职务侵占罪的法定刑,即两档法定刑调整为三档法定刑,新增:数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。“数额特别巨大”的金额认定标准暂无司法解释予以明确,司法实务中职务侵占罪的“数额特别巨大”往往按照贪污罪的“数额特别巨大”的五倍执行。)

(2)盗窃罪量刑的法律依据

2013年4月2日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条,盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。上表盗窃罪的金额为四川省高级人民法院、四川省人民检察院《〈关于常见犯罪量刑指导意见(试行)〉实施细则(试行)》的细化认定标准。

(3)合同诈骗罪量刑的法律依据

上表合同诈骗罪的金额为四川省高级人民法院、四川省人民检察院《〈关于常见犯罪量刑指导意见(试行)〉实施细则(试行)》的细化认定标准。

(二)刑辩律师的辩点

作为刑辩律师,针对此类案件可从以下角度展开细化辩护。

1.主体辩护

辩点1:劳务公司负责人侵吞发包方甲供材是否符合本罪的主体要件?

《刑法》第二百七十一条规定职务侵占罪的犯罪主体是公司、企业或者其他单位的工作人员。

大型建设工程项目系众多单位根据纵向承包、横向协作、内外供需的各单位交织而成,既有建设单位、施工单位、监理单位的板块之分,又有总包、劳务分包、专业分包的纵向关系,其中分包又根据工种和施工部位不同,在分部分项的前提下有众多公司参与。一些建设项目更是在前述构成的基础上,还有众多标段,每一标段内部也有前述划分下的众多单位参与,参与公司主体数量更多。整个大型建设工程项目的施工工作,实际上就是众多中小型公司在施工总承包单位项下的集合。

就甲供材而言,其采购、运输、仓储保管、二次运输、安装使用、监理、计量、收方结算等诸多环节都有可能对其财产性权益造成侵害。虽然甲供材在融合进建筑设施之前,所有权系明确的,即归属于合同链条的上游发包方所有。但是在整个流转使用链条中,前述各个环节的主体事实上都会出现占有的权利和机会。

笔者认为,在建设施工项目中,对甲供材被侵犯的犯罪行为和主体认定适用刑法时,特别是涉及职务侵占罪的犯罪主体解释的过程中,刑法第二百七十一条规定“公司、企业或者其他单位的工作人员”应做适当扩大解释。这一主体不应局限于因购买甲供材而获得所有权的发包方工作人员,还应扩大理解为在建设工程施工项目中,因前述环节而享有对应的采购权、运输权、仓储保管权、二次运输权、安装使用权、监理权、计量权、收方结算权等权利的公司、企业或者其他单位的工作人员。在该等环节掌握这些权利的人员,是能够利用职务便利对甲供材造成实质性刑法侵害的主体。

故笔者在此刑法解释的基础上,认为劳务公司的项目负责人,有代表劳务公司以施工使用名义以施工使用为由,侵占甲供材的主体基础,符合刑法第二百七十一条职务侵占罪规定“公司、企业或者其他单位的工作人员”主体资格。这是有别于认定盗窃罪或合同诈骗罪的。

司法案例裁判要旨:【案号:(2023)川1502刑初585号】被告人挂靠建筑劳务公司承揽劳务工程,接受被挂靠公司的职务任命,以被挂靠公司名义从工程发包方处领取施工所需材料,期间以非法占有为目将领用的部分施工材料私自变卖的,应以职务侵占罪定罪处罚。

司法案例裁判要旨:【刑事审判参考汇总--57期--总第452号案件】,被告人系火车站行包房装卸工,其在车站行包房的职责是根据行李员方向清单进行清点与接车等,其对中转的货物具有一定的管理权和经手权。被告人的盗窃行为,就是利用其当班管理、经手这些财物的职务之便,在自己负责的中转货物的库区对其管理、经手的货物实施掏芯手段将财物非法占为己有,完全可以认定为利用了职务上的便利而窃取单位财产,从而构成职务侵占罪。

司法案例裁判要旨:【案号:(2024)内25刑终26号】刘某职务侵占案中,被告人刘某作为公司材料管理员,利用管理车辆的职务便利,将公司出资购买的车辆变卖占为己有,法院认定构成职务侵占罪。笔者认为,若劳务分包负责人利用管理甲供材的职务便利虚增用量,与之同理,同样构成此罪。

辩点2:建设工程项目中常见的名义职务与实际职务不一致的情况下,细究“利用职务上的便利”之司法认定

“利用职务上的便利非法占有”与“履行职务过程中的非法占有”两者外延并不相同,前者包括后者,即履行职务过程中的非法占有必然是利用职务便利的非法占有,而利用职务上的便利非法占有并不一定是发生于履行职务过程中,但又必须与其职务直接相关联。

司法案例裁判要旨:【刑事审判参考汇总--32期--总第247号案件】,被告人窃取信用社巨款得逞是利用了保管保险柜的钥匙以及能够进出金库这两条职务上的便利,尽管其行为同时也利用了信用社管理制度上的混乱和漏洞,但就其窃取钱款的行为本质而言仍然是一种利用职务便利的行为。

2.客体和犯罪对象辩护

刑法第二百七十一条规定职务侵占罪的犯罪对象是“本单位财物”,那么职务侵占罪的犯罪客体即本单位的财产所有权。

结合前述职务侵占罪犯罪主体应作扩大解释的论述,笔者认为,在建设施工领域涉及的职务侵占罪中,“本单位”应扩大解释为“本项目”。

关于甲供材的使用量超额的问题,发包方往往在劳务分包合同中往往会约定,在合同约定的甲供材使用数量基础上有一定的上浮比例,部分行为人意图利用此约定通过虚增使用量、损耗量来侵占甲供材。还有的分包合同会约定“超领责任及扣款方式”,即在收方结算环节中,发包方不认可劳务方使用甲供材的数量,发包方有权直接扣除劳务方的工程款。笔者认为,基于强行扣劳务款的约定,行为人侵吞的甲供材最终会转嫁给行为人所在的劳务公司承担损失后果,劳务方使用的属于发包方所有的本项目财物认定为职务侵占罪的“本单位财物”更符合刑法理论和原理。此种情况不宜认定为盗窃罪或合同诈骗罪。

司法案例裁判要旨:【案号:一审:(2014)双流刑初字第338号、二审:(2014)成刑终字第293号】2013年11月15日3时许,劳务派遣工杨某在分拣快递时,采取大物件掩藏小物件躲避扫描的方式,将一部小米3TD手机包裹偷走。经鉴定,被盗手机价值1999元。2014年5月22日,双流县人民法院作出一审判决,认定杨某犯盗窃罪。2014年9月12日,成都市中级人民法院认为杨某的行为应属职务侵占性质,但因未达到职务侵占入罪金额标准,改判杨某无罪。后四川省人民检察院抗诉,2015年7月28日,四川省高级人民法院驳回了四川省检察院的抗诉,维持成都市中院二审刑事判决。

3.行为辩护

若虚增用量是因工程变更、计量误差(如设计图纸修改导致材料用量增加),不是非法占有,不构成犯罪。

关于作案地点和时间是否影响本文探讨的行为的罪名认定问题。笔者认为作案地点和时间是罪名认定的重要考虑因素,但也应当具体问题具体分析。通常来说,劳务方领用甲供材应在发包方的库房统一领用,但是部分建设工程项目客观上也存在材料领用登记程序落实不到位、材料供不应求的情况,如多个使用人相互抢拉材料,甚至是在别人的分包范围内径直拉走供自己先行使用。故在对本文探讨行为的罪名司法认定上应具体问题具体分析,特别是职务侵占罪的认定,不应将劳务分负责人拿走的甲供材的作案地点局限于发包方仓库,作案时间也不应限定为“光天化日之下”,不应排除夜晚也会在一定情况下符合的可能性,夜晚作案不宜一律认定为盗窃罪。

4.数额辩护

在无法直接取得倒卖的甲供材数量证据的情况下,辩护人可以就核实材料的实际用量展开辩护,不应将“合理损耗”计入犯罪数额。

若被倒卖物品是电缆、管材等独立个体单位内可以分割多次使用的材料,辩护人可以就被倒卖材料是否系被使用过的材料,在价值认定方面进行深入辩护。因为,电缆、管材等材料,若是被使用过,剩下的部分可能会被认定为废品,或者较全新未开封材料而言,价值会有显著下降,不宜再以购买价(全新材料价)作为价值鉴定或司法认定的标准。

5.主观辩护

若没有“非法占有目的”,如暂时挪用材料到其他项目上使用,打算日后归还,则可能不构成犯罪。

6.量刑辩护

自首、立功、退赃、取得总承包方谅解、协助追回甲供材、协助抓获销赃团伙人员等情节,可从轻或减轻处罚。

五、企业防控:从“事后追责”到“事前堵漏洞”

对发包方而言,防范甲供材被侵占的关键是建立“全流程管控”机制:

合同约束:在劳务分包合同中明确甲供材的权属、使用流程、预算用量及超领责任条款、供货清单等条款,违约条款更要约定“超领责任及扣款方式”“如发现虚增、冒领,总承包方有权追究刑事责任”等条款。

计量管控:实行多方签字领料、实时盘点、每月核对工程量与材料消耗量,避免“一本糊涂账”“事中无账,事后补账”。甲供材送货单与施工方(劳务方)领用单,需载明材料名称、规格、数量、价格及有签字权的领用人签字。指定专人建立和动态记录甲供材使用台账,双方定期核对的供应量、领用量及结余量,明确记录品种、规格到台账中,发包方和施工方(劳务方)定期复核。

技术监控:在材料仓库、工地入口安装监控,对材料运输车辆进行登记放行,留存录音录像证据。

事后追赃:对于及时发现的被侵吞倒卖的甲供材,发包方应当立即报案,及时利用已掌握的线索,追踪到行为人,通过行为人联系运输司机、材料收购方。只要及时,运输司机、材料收购方往往会基于避免被追究刑事责任的现实考虑,退回被倒卖的甲供材。

法律培训:对劳务分包人员、材料管理员进行刑事风险培训,让其知晓虚增使用量并倒卖虚增甲供材系犯罪行为。

六、结语:甲供材“消失术”背后的法律红线

建设工程中的甲供材“消失术”,本质是对该工程项目财产权利的侵犯。劳务分包负责人虚增甲供材用量并倒卖的行为,不是“赚外快”“薅羊毛”那么简单,而是“踩红线”——轻则面临民事赔偿,重则面临牢狱之灾。对企业而言,规范管理是最好的“防火墙”;对个人而言,敬畏法律是最好的“保护伞”。

作为刑辩律师,我们既要精准把握罪名的边界,为当事人提供有效的辩护;也要提醒企业与个人:工地上的每一笔“数字”,都已被标注了犯罪的“成本价格”。

声 明

本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1