作者:聂传红

导读

#

引言

一、法官释明权的概念及本质

二、法官释明权的法律依据

三、“4可为”:法官可主动释明的范围——合法行使边界

1.诉讼请求与法律主张的释明——核心释明领域

①澄清模糊的诉讼请求

②提示诉讼请求的不足

③告知法律关系/行为效力的偏差

2.事实与证据的释明——保障事实查明

①澄清混乱的事实陈述

②明确举证责任分配

③提示举证时限与后果

④引导申请法院调查取证

3.诉讼程序的释明——保障程序公正

①告知法定诉讼权利与义务

②澄清模糊的程序性主张

③引导调解与和解

4.法律适用的有限释明——避免法律认知偏差

①提示相关法律规范

②复杂案件适当公开心证

四、“6不可为”:法官不可释明的范围——绝对禁区

1.禁止“代位诉讼”:不得代为提出未主张的诉求、事实、证据

2.禁止“偏向释明”:不得只对一方进行有利指导

3.禁止“泄露秘密”:不得透露合议庭或审委会的内部评议意见

4.禁止“预先裁判”:不得暗示或承诺案件结果

5.禁止“主动释明诉讼时效”:时效抗辩需当事人自行主张

6.禁止“无关释明”:不得引导讨论与本案无关的内容

#

结语

引言 法官释明权是民事诉讼中法院平衡“当事人主义”与“实质公正”的核心制度,其行使需严格恪守“中立性”与“必要性”原则。明确法官释明权的“可为”与“不可为”,既是法官规范司法行为的关键,也是当事人维护自身诉讼权利的重要依据。以下结合现行法律规定与司法实践,对法官释明权的边界进行系统梳理与完善。 一、法官释明权的概念及本质 法官释明权又称释明义务,是指法院在民事诉讼中,发现当事人的诉讼请求、事实主张、证据提交或法律适用存在模糊、不足或偏差时,通过询问、提示、告知等方式,引导当事人明确诉求、补充证据、修正法律认知,以确保诉讼程序有序推进、案件事实清晰查明的职权行为。 法官释明权的本质是法院对当事人的诉讼辅助,而非代替当事人诉讼,核心目标是消除诉讼能力不对等带来的程序不公。其行使必须尊重当事人处分权和辩论权,不得超越被动裁判的界限。实务中应避免诱导性提问、替代当事人举证或变相支持一方诉讼主张。

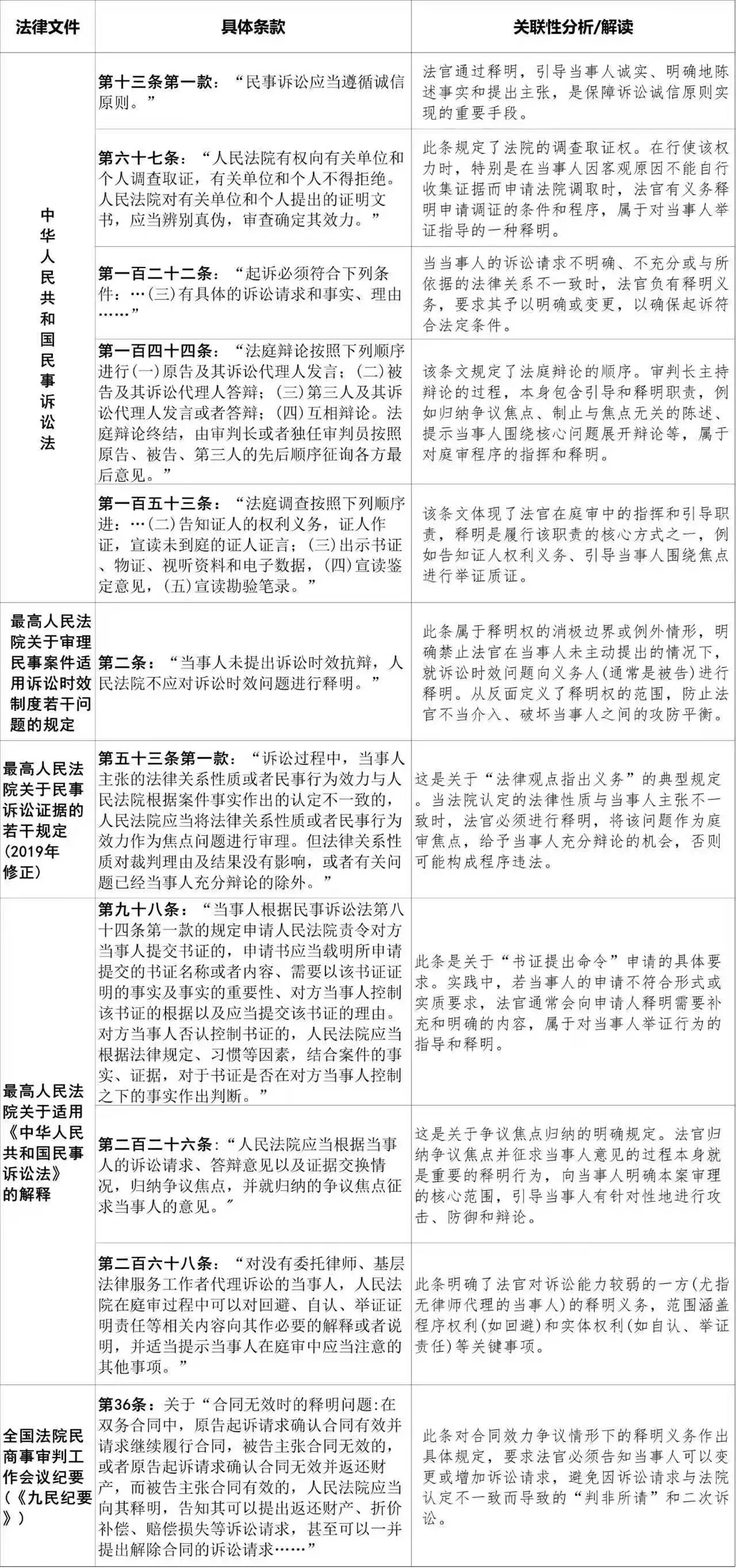

二、法官释明权的法律依据

三、“4可为”:法官可主动释明的范围——合法行使边界

法官释明需满足“当事人有需求、程序有必要、结果不偏私”三大前提,具体范围可分为四大类:

1.诉讼请求与法律主张的释明——核心释明领域

此类释明的目的是“让当事人的诉求更清晰、合法”,避免因认知偏差导致权益受损。

①澄清模糊的诉讼请求

当诉求存在矛盾、歧义或不具体时,法官需引导当事人明确。例如,原告起诉时同时主张“解除房屋买卖合同”与“继续履行合同”,法官应当庭询问:“你方需明确最终诉求是解除合同还是继续履行,二者无法同时主张,请当庭确认。”

②提示诉讼请求的不足

当诉求明显未覆盖合法权益,如遗漏赔偿项目,且当事人因法律认知不足未提出时,法官可提示其补充。例如,交通事故案件中,原告仅主张“医疗费”,但病历显示其构成伤残,法官可提示:“根据你方提交的病历,伤情可能构成伤残,你方是否申请伤残等级鉴定,并据此增加‘残疾赔偿金’‘精神损害抚慰金’的诉求?”

③告知法律关系/行为效力的偏差

当当事人主张的法律关系(如“买卖”)与法院初步认定的法律关系(如“承揽”)不一致时,法官必须释明并给予当事人变更主张的机会。例如,原告以“买卖合同纠纷”起诉要求被告支付货款,但法院审查发现,双方约定“被告提供材料、原告按要求加工定制设备”,实为承揽关系。法官应释明:“本院初步认定双方为承揽合同关系,与你方主张的买卖合同关系不一致,你方是否变更诉讼请求及事实理由?”若当事人坚持不变更,法院应依法驳回其基于错误法律关系提出的诉讼请求。释明过程中,法官不得代当事人选择诉讼路径或暗示特定结论,仅可客观提示法律风险与可能的裁判方向,确保释明行为中立、适度、必要,避免干预当事人处分权的正当行使。

2.事实与证据的释明——保障事实查明

此类释明聚焦“让当事人的举证更精准、充分”,避免因举证不当导致败诉。

①澄清混乱的事实陈述

当当事人的事实描述前后矛盾、逻辑不清时,法官可通过追问补充。例如,被告辩称“已支付货款”,但一会说“现金支付”,一会说“转账支付”,法官可追问:“你方主张的付款方式究竟是现金还是转账?若为转账,需提供转账记录;若为现金,需提供收条或证人证言。”

②明确举证责任分配

法官需向当事人告知“谁主张、谁举证”的基本原则,以及特殊情形下的举证责任倒置(如劳动争议中用人单位对“解除合同合法性”的举证责任)。例如,劳动者起诉用人单位“违法解除劳动合同”,法官应告知用人单位:“根据《劳动争议调解仲裁法》第6条,你方需提供证据证明解除劳动合同的合法性,如规章制度、考勤记录、解除通知等。”

③提示举证时限与后果

法官需在举证期限届满前,明确告知当事人“逾期提供证据的,可能面临证据不被采纳(证据失权)或承担不利后果”。例如,当事人在庭审中突然提交关键证据,对方主张其逾期举证,法官应审查该证据是否属于“新证据”,若非因客观原因无法在举证期限内提交,则可不予采纳,并由举证方承担相应不利后果。

④引导申请法院调查取证

当当事人因客观原因,如涉及国家秘密、银行流水、不动产登记信息等,无法自行收集证据时,法官应提示其可依法申请法院调查。

3.诉讼程序的释明——保障程序公正

此类释明聚焦让当事人的程序权利更清晰,避免因不懂程序而错失权利。

①告知法定诉讼权利与义务

庭审开始时,法官需明确告知当事人“申请回避权、辩论权、质证权、调解权”等权利,以及“如实陈述、遵守法庭秩序”等义务(《民诉法》第137条)。

②澄清模糊的程序性主张

当当事人提出的程序性请求,如“时效抗辩”“回避申请”等表述不清时,法官可进一步明确。例如,被告仅说“原告的起诉过了时间”,未明确“诉讼时效”,法官可释明:“你方是否主张原告的起诉已超过3年诉讼时效,故请求法院驳回其诉讼请求?”

③引导调解与和解

在案件具备调解基础时,法官可释明“调解的自愿性、灵活性及履行优势”,引导双方协商,但不得强迫调解。

4.法律适用的有限释明——避免法律认知偏差

此类释明需“有限度、中立化”,不得提前预判裁判结果。

①提示相关法律规范

法官可就案件可能涉及的核心法律条文,如《民法典》中“合同解除条件”“侵权责任构成”等进行提示,引导当事人围绕法条展开辩论,但不得解读法条偏向一方。例如,合同纠纷中,法官可提示:“本案可能涉及《民法典》第563条‘法定解除权’的规定,双方可就‘是否存在根本违约’展开辩论。”

②复杂案件适当公开心证

在合议庭评议后、判决前,对疑难复杂案件,法官可简要公开“初步法律意见”。例如,本院认为本案争议焦点在于“违约金是否过高”,听取当事人最后的陈述,但不得透露合议庭内部投票结果。

四、“6不可为”:法官不可释明的范围——绝对禁区

超越以下边界的“释明”,将构成“过度释明”,可能导致程序违法,甚至引发再审。

1.禁止“代位诉讼”:不得代为提出未主张的诉求、事实、证据

法官不得代替当事人提出其未主张的内容,否则将偏离“中立立场”,沦为一方的“诉讼代理人”。

禁止暗示当事人增加未主张的诉求:如原告未主张利息,法官不得说:“你怎么不要求对方支付利息?”;

禁止为当事人创造新的抗辩理由:如被告未主张诉讼时效,法官不得说:“你可以说原告的起诉过了时效”;

禁止提示当事人提交未掌握的证据:如原告未提交合同原件,法官不得说:“你家抽屉里是不是有合同原件,赶紧拿来”。

2.禁止“偏向释明”:不得只对一方进行有利指导

释明需保持“双方平等”,不得只帮助一方规避风险,而忽视另一方的权益,即违反“武器平等”原则。例如,借款合同纠纷中,法官仅告知被告“可主张违约金过高并请求调低”,却不告知原告“需提供证据证明实际损失,以支撑违约金主张”,导致原告因举证不足而败诉,此即为偏向释明。

3.禁止“泄露秘密”:不得透露合议庭或审委会的内部评议意见

法官不得将合议庭讨论、审委会决策的内部意见,如“多数法官认为原告胜诉”“审委会倾向于驳回起诉”等信息,透露给当事人或代理人,否则将影响裁判的公正性与严肃性。

4.禁止“预先裁判”:不得暗示或承诺案件结果

法官绝对不能以任何形式预判案件胜负,否则将剥夺当事人的辩论权,破坏程序正义。

禁止说:“你这个案子肯定赢不了,不如撤诉”“对方证据太充分,你最好调解”;

禁止以:“调解施压”的方式暗示结果,如“不调解的话,判决结果可能对你更不利”。

5.禁止“主动释明诉讼时效”:时效抗辩需当事人自行主张

法官不得主动提示被告“可主张诉讼时效抗辩”,仅在被告已提出但表述模糊时,如“原告的起诉过了时间”,可澄清其是否明确主张“诉讼时效届满”。例如,原告起诉要求被告偿还借款,被告未提及时效,法官却主动说“你可以说原告的起诉过了3年时效”,此行为违法。

6.禁止“无关释明”:不得引导讨论与本案无关的内容

释明需围绕“本案诉讼标的”展开,不得引导当事人讨论与本案无关的法律问题。例如,“你上次的离婚案怎么判的”或“被告公司其他债务情况”。

结 语

法官释明权的行使,需始终围绕“中立性”与“必要性”两大核心:既要通过释明弥补当事人的诉讼能力不足、实现实质公正,又要避免过度干预、破坏当事人的处分权与诉讼平衡。

无论是法官还是当事人,明确释明权的边界,都是保障民事诉讼程序公正、高效推进的关键。

声 明 本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1