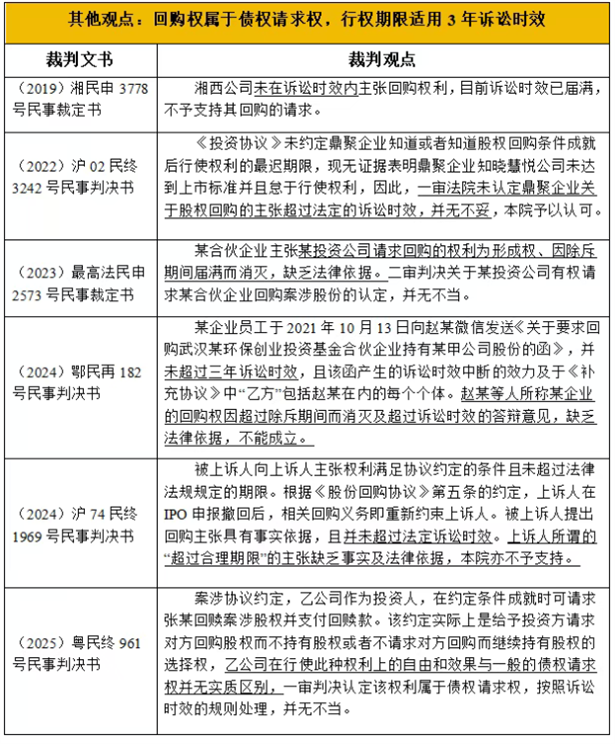

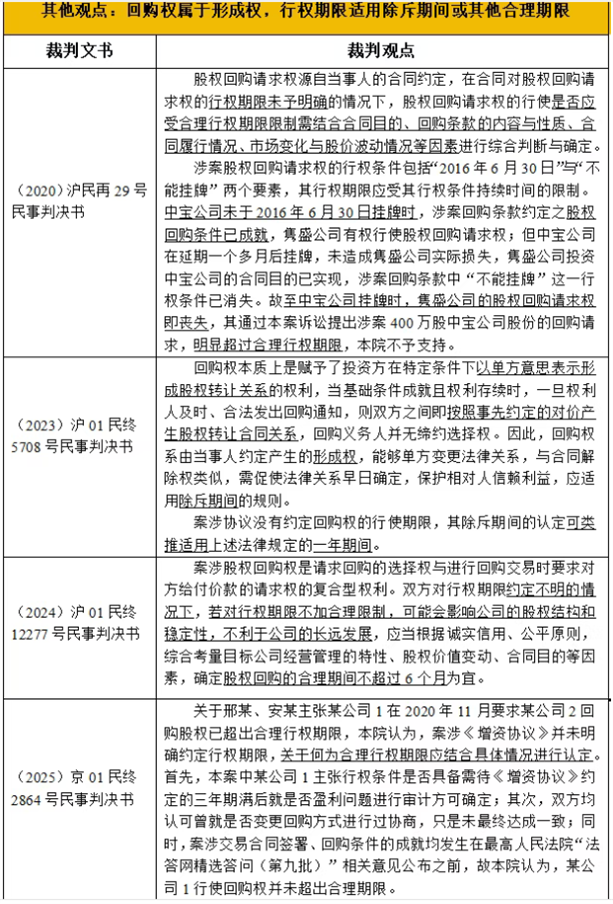

第一部分:案例剧场 案情简介 2007年11月,东华公司(甲方)与淮化集团(乙方)签订了《股份回购协议》,载明:为推动乙方的股份制改造暨上市进程,应主发起人乙方要求,甲方同意作为发起人之一,出资4500万元参与发起设立淮化股份公司。约定:一、甲方承诺按照股份公司组建工作进程,以货币方式投入资本金4500万元,并配合乙方完成股份公司的设立工作。二、乙方承诺股份公司若在成立四年内不能成功上市,则甲方有权视其上市前景及经营状况自主选择股份退出时机。……四、股份回购时,若回购当期的每股净资产高于股份设立之时的每股净资产,回购价格即以回购当期的每股净资产计算;若回购当期的每股净资产低于股份设立之时的每股净资产,回购价格按甲方投入的资本金,即4500万元加上银行同期存款利息计算等。 2007年12月,东华公司出资4500万元配合设立淮化股份公司,东华公司持有淮化股份公司股权比例为4.99%。 2011年12月,淮化股份公司未能上市,且净利润于2012年后逐年下滑,自2014年起一直处于亏损状态。 2018年6月,东华公司向淮化集团发出《回购函》,要求淮化集团回购东华公司持有的淮化股份公司全部股权。 2018年7月,淮化股份公司因环保问题而关停。 2018年9月,因与淮化集团未妥善解决股权回购事宜,东华公司遂提起诉讼,要求淮化集团按约回购股权。 争议焦点 东华公司能否要求淮化集团按约回购其所持淮化股份公司的股权? 法院认定 一审法院:判决驳回东华公司的诉讼请求 案涉协议关于股份回购的条款合法有效,但东华公司在淮化股份公司股权回购条件成就时,未在合理期限内向淮化集团主张权利,故对东华公司要求淮化集团购买其所持淮化股份公司股权的主张,不予支持。 二审法院:驳回东华公司的上诉请求 为确保商事交易的稳定性,避免权利义务处于不确定状态,债权人应在合理期限内主张权利。案涉协议虽未约定东华公司回购股权的具体时点,但结合前述参股目的,东华公司理应在回购条件成就后,及时主张权利。东华公司明知淮化股份公司经营状况,且其本身系上市公司,对淮化股份公司是否符合上市条件亦能作出合理判断,其于2018年6月方要求淮化集团回购股权,显系怠于行使权利,理应承担相应的后果。 最高人民法院:指令原二审法院再审本案 案涉协议约定由东华公司自主选择回购时机,且回购条件成就后,东华公司未明确表示过放弃股权回购的权利。东华公司于2018年6月要求回购,虽与案涉股权回购条件成就时间相隔较长,但并不违反合同约定。一、二审法院以东华公司行使权利超出合理期限为由驳回其诉讼请求,事实依据不足,法律适用不当。 再审法院:支持东华公司要求股权回购的诉求 东华公司对淮化集团所享有的股权回购请求权,不因股权回购条件成就六年内未行使而归于消灭,同时其并未明确放弃该权利,其在本案中的诉讼请求应予以支持。 第二部分:实务研析 在股权性融资协议中,投资方与融资方往往会以目标公司的“业绩”或“上市”作为对赌标的,约定没有达到特定目标时,由融资方向投资方回购其持有的目标公司股权。“对赌”作为一种合法的风险规避机制,被广泛地运用于股权投资领域,目前争议的核心随之从协议效力转向协议履行中的具体问题。 关于对赌纠纷中涉及股权回购的履行期限问题。如果当事人约定了投资方请求对方回购的期间(比如约定“投资方可以在确定未上市之日起3个月内决定是否回购”),则当事人的自由意志往往会得到裁判机构的尊重和认可,即:若投资人超过该3个月期间请求对方回购的,可视为放弃回购的权利或选择了继续持有股权,裁判机构对其回购请求不予支持。投资方在该3个月内请求对方回购的,应当从请求之次日计算诉讼时效。 但如果当事人没有约定投资方请求对方回购的期间,则投资方的回购权的行使期间如何界定呢?上述案例剧场中,已体现不同的法院对于此种情形下股权回购的行使期限有不同的裁判观点,有的法院认为应当在“合理期间内”行使回购权,而有的法院认为行权条件成就后“随时”可行使回购权(司法实践中(2016)京03民终9162号、(2018)湘01民终2413号民事判决书亦认同该观点)。此外,还有其他不同的司法裁判观点,例如:部分法院认为回购权属于债权请求权,行权期限适用诉讼时效的规定;部分法院认为回购权属于形成权,行权期限适用除斥期间(1年)亦或其他合理期间(6个月)。

此外,根据2024年8月29日的《法答网精选答问(第九批)》关于“对赌协议中股权回购权性质及其行权期限如何认定”的答疑,最高人民法院民一庭答疑意见认为:就股权估值调整协议中投资方有权请求大股东或实际控制人回购股权的约定,根据民法典第一百四十二条第一款确立的合同解释规则,对该约定除按照协议所使用的词句理解外,还要结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则来理解。从双方约定的目的看,实际上是在符合(未上市或利润未达标)条件时投资方既可以请求对方回购进而自己“脱手”股权,也可以不请求对方回购而继续持有股权。因投资方行使此种权利有自主选择的空间,以合理期限加以限定,较为符合当事人的商业预期。具体而言:如果当事人双方没有约定投资方请求对方回购的期间,那么应在合理期间内行使权利,为稳定公司经营的商业预期,审判工作中对合理期间的认定以不超过6个月为宜。诉讼时效从6个月之内、提出请求之次日起算。

针对上述问答立场,北京市第二中级人民法院在(2024)京02民终13539号案判决书中认为,上述意见只是法官答疑而非法律,亦非司法解释,“不超过6个月为宜”的表述为倡导性推荐,并没有禁止根据个案具体情况认定合理期间超过6个月。

综上,针对当事人没有约定回购权行使期限的情形下,投资人的回购权行使期限如何确定的问题,尚处于无明确规范,且司法裁判标准不一的局面,最终聚焦于回购权的性质争议。笔者倾向认为“请求权说”更为稳妥,未约定行权期间,权利人应当在知道或者应当知道行权条件成就之时起三年内行权(即按照诉讼时效规则处理),但也应允许当事人可以特别约定,进而赋予回购权达到形成权的效果,理由:

第一,形成权的直接性、明确性无法应对回购主体及内容的多样性。形成权的核心在于,以单方的意思表示使既存的法律关系直接生效、变更或消灭。但对赌协议中回购权的设定内容及义务主体往往呈现多样性及可选择性,投资方行权后的法律关系如何变动,通常并不明确。例如,投资方可要求多个回购主体进行股权回购,多个回购主体均承担支付回购款项的责任,投资方具体如何行权,以及回购款支付后各回购义务人获取的股权比例不明,客观上无法直接产生“法律关系直接变动”的这一形成权效果。

第二,形成权的界定及较短回购期限的限定,将迫使投资方抱着及时止损的心态,纷纷行使对赌回购权,不免两败俱伤。对于回购的义务主体来说,意味着合作终止、雪上加霜;对于回购的权利主体来说,难以在较短时间内判断目标企业是否有长期投资的价值与发展潜力,若其行使回购权,基于目标公司和/或大股东等当下的困境,投资人的股权通常也较难被回购。

若将回购权视为请求权,取消6个月或1年的合理期限的限制(当事人明确约定6个月或1年等特定回购期限的除外),无疑是用时间换空间,投资者有更多时间审慎思考是否行权,融资者也有了喘息和发展的机会。

第三部分:实践小结

对赌纠纷中回购权的性质与行权期限,是影响投资者退出的核心问题。针对当事人没有约定投资方请求对方回购的期间时,司法实践对于回购权的性质与行权期限仍存在争议,裁判标准并未统一。对此,建议投资者在对赌协议中明确约定回购权的行使期限,规范投后管理,注意行使回购权的节奏,避免因行权期限问题阻碍投资退出。

声 明 本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1