作者:伍兴容

引 言

暴力类犯罪并不是刑法上的一个罪种,而是对使用特定犯罪手段犯罪的一种概括。暴力类犯罪是指行为人实施犯罪时,运用暴力或暴力威胁的手段,给他人造成危害后果或损害危险的行为。从刑法的意义上说,所谓暴力类犯罪中的暴力(包括暴力胁迫),是为自然人的故意危害行为而设立的犯罪要件。我国刑法中规定的暴力类犯罪很多,故意杀人罪,故意伤害罪,抢劫罪,抢夺罪,聚众哄抢罪,绑架罪等犯罪多以暴力或暴力威胁的手段实施,即是典型的、常见的暴力类犯罪。

(一)暴力类犯罪分类索引

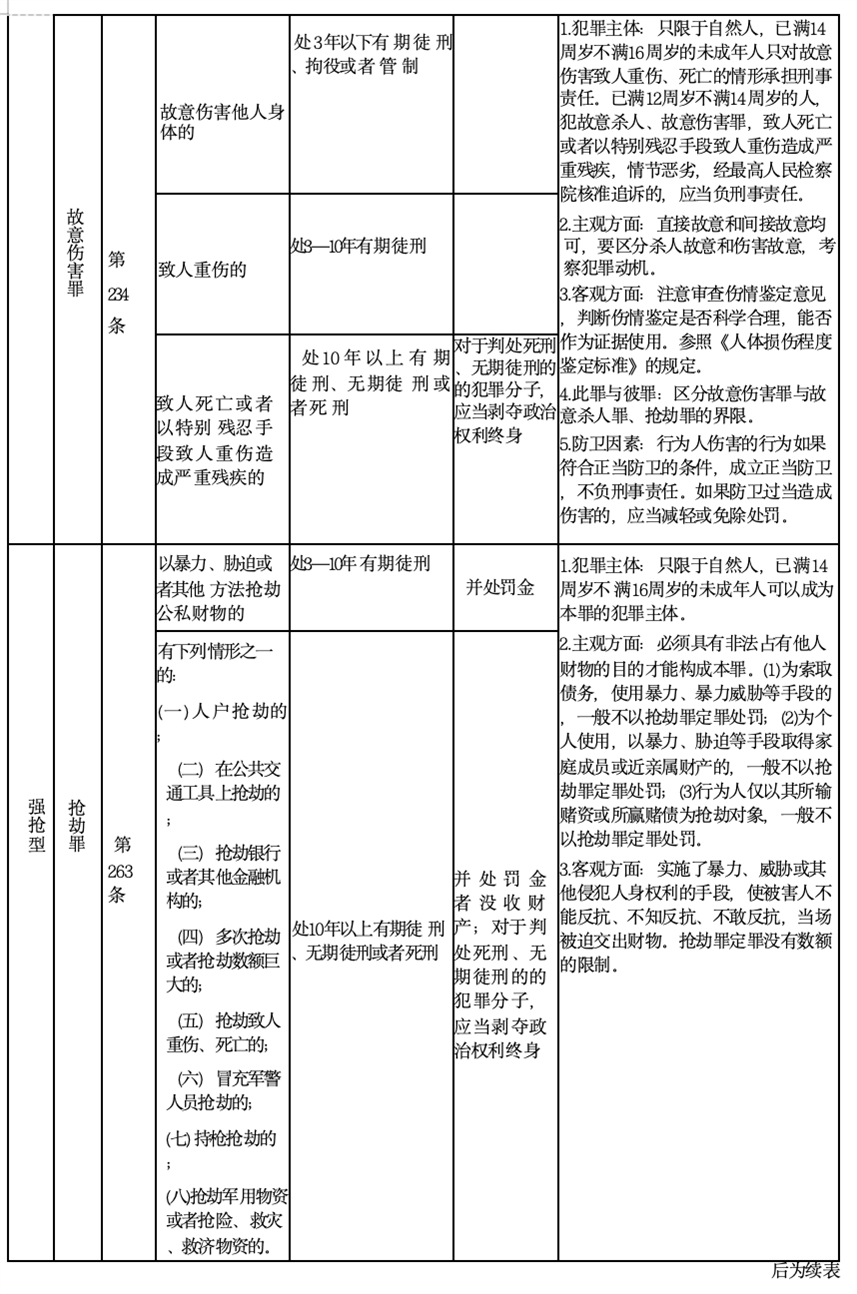

(二)暴力类犯罪《刑法》规定对照表

(三)部分辩护要点归纳

辩点一:犯罪主体

1. 主体年龄对暴力类犯罪定罪量刑的影响

根据《刑法》第17条的规定,已满14周岁不满16周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。已满12周岁不满14周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。对依照前三款规定追究刑事责任的不满18周岁的人,应当从轻或减轻处罚。行为人的年龄,直接影响到行为人是否应当承担刑事责任,是暴力类犯罪辩护中的重要切入点。

根据《刑法》第17条之一的规定,已满75周岁的人故意犯罪的,可以从轻或减轻处罚;过失犯罪的,应当从轻或者减轻处罚。由此可见,行为人年龄的审查还直接影响到能否对其从轻或者减轻处罚。

此外,我国刑法关于年龄对于死刑适用的限制也有明确规定,如犯罪的时候不满18周岁的人不适用死刑;审判的时候已满75周岁的人,不适用死刑,但以特别残忍手段致人死亡的除外。这些规定对法定刑相对较重、死刑适用相对较多的暴力类犯罪案件的辩护非常重要,直接影响到能否对行为人适用死刑。

2. 精神病人

精神病人刑事责任能力可以分为以下几种:

(1)完全无刑事责任能力的精神病人。《刑法》第18条第1款规定:“精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的不负刑事责任,但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗;在必要的时候, 由政府强制医疗。”

(2)完全有刑事责任能力的精神病人。《刑法》第18条第2款规定:“间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪,应当负刑事责任。”间歇性精神病人在精神正常的时候,具有辨认或者控制自己行为的能力,因此,应当对自己的犯罪行为负刑事责任。

(3)限制刑事责任能力的精神病人。《刑法》第18条第3款规定:“尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。”这类精神病人在犯罪时由于精神障碍,致使其辨认或者控制自己行为的能力削弱,所以可以从轻或者减轻处罚。

(4)在暴力类犯罪中,特别是故意杀人、故意伤害案件中,如果犯罪嫌疑人曾有过精 神病史或有家族精神病史或者犯罪嫌疑人作案前后存在明显“异常”或者其作案动机存在难以解释的“疑惑”时,辩护律师可以申请司法机关对犯罪嫌疑人进行司法精神病和刑事责任能力的鉴定。行为人的精神病一经法定程序鉴定确认后,律师则可以根据鉴定意见,提出行为人“不负刑事责任”或者“可以从轻或者减轻处罚”的辩护意见。

3. 醉酒的人

对于杀伤型暴力犯罪,醉酒的人是高发人群。根据《刑法》第18条的规定,醉酒的人犯罪,应当负刑事责任。辩护时,可以从醉酒的人对自己行为的辨认和控制能力有所减弱的角度入手,提出罪轻辩护意见。

4.家庭暴力的受害者

在司法实践中,有些故意杀人和故意伤害案件中的行为人也是家庭暴力的受 者,对待这一类案件,辩护律师应收集充分的证据,如行为人受虐的报警记录、去妇联或者有关组织求助的记录、受虐后的伤情诊断、行为人的供述、邻居亲友的证言等,证明行为人属于家庭暴力的受害者,其实施犯罪行为属于不堪忍受家庭暴力的 施暴者才采取的“以暴制暴”,只要认定这类暴力犯罪案件是因为家庭暴力和长期虐待所致,被害人对引发犯罪具有严重过错,就可以提出从轻、减轻处罚的辩护,甚至缓刑辩护意见。

5.首要分子和积极参加者

对于聚众类犯罪,一般只惩罚首要分子和积极参加者,不惩罚一般参加者,聚众哄抢罪也不例外,其主体除了必须具备刑事责任能力之外,还必须是首要分子和积极参加者。所谓“首要分子”,是指在聚众哄抢犯罪中起组织、策划、指挥作用的人。所谓“积极参加者”,是指积极参与哄抢或者在哄抢中起主要作用的人。对一般参加聚众哄抢活动的人不应以犯罪论处。要仔细审查当事人的主体身份情况,如果不属于首要分子或者积极参加者的,可以进行无罪辩护。

辩点二:主观方面

犯罪构成的主观方面包括罪过心理,即故意和过失,犯罪目的和犯罪动机。本 章所涉及的暴力犯罪虽然都是故意犯罪,但主观方面仍各有差异。例如:故意杀人 罪和故意伤害罪分别要求具有非法剥夺他人生命的故意和非法损害他人身体健康 的故意;抢劫罪和抢夺罪要求具有非法占有他人财物的故意;绑架罪要求主观上必须具备向被害人家属勒索钱财或满足其他非法要求的目的。

1. 犯罪动机

犯罪动机是我国司法实践中的一个酌定量刑情节。暴力犯罪案件的辩护,考察犯罪主体实施犯罪行为的动机是进行量刑辩护的一个切入点。如果行为人的犯罪动机是善的,是有益于社会的,可以提出从轻或者减轻处罚的辩护意见,辩护时应当结合犯罪的事实、性质和对社会的危害程度、被告人的主观恶性、人身危险性等方面,提出可以从宽处罚的意见。

2. 杀伤型犯罪的犯罪故意

对于杀伤型暴力犯罪,故意杀人罪和故意伤害罪都是故意犯罪,且犯罪结果有可能相同,如故意杀人未遂和故意伤害案件中,被害人都只可能受到轻伤或重伤;在故意杀人既遂和故意伤害致人死亡的案件中,都可能出现被害人死亡的结果。对于产生死伤结果的暴力案件,应从行为人主观上的故意内容切入,正确区分行为人具有杀人的故意还是伤害的故意,以便适用正确的罪名,维护当事人的合法权益。

3.强抢型犯罪的犯罪目的

对于强抢型暴力犯罪,行为人一般都具有非法占有他人财物的目的。如能证明行为人并不具有非法占有他人财物的目的,则可以进无罪辩护或者改变定性的辩护:

3.1如果行为人只抢回自己被骗走的财物或者所输赌资或者所赢赌债,不构成力罪、抢夺罪。根据最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第7条“关于抢劫特定财物行为的定性”中的规定:抢劫赌资、犯罪所得的赃款赃物的,以抢劫罪定罪,但行为人仅以其所输赌资或所赢赌债为抢劫对象,一般不以抢劫罪定罪处罚。构成其他犯罪的,依照刑法的相关规定处罚。

3.2行为人只是为了一时使用,采用暴力、胁迫等手段控制他人财物,如暴力借贷,不能认定为抢劫罪。但如果行为人以借钱为名,行抢劫之实,并无归还的意思,则应认定为抢劫罪。

3.3为个人使用,以暴力、胁迫等手段取得家庭成员或近亲属财产的,一般不以抢劫罪定罪处罚,构成其他犯罪的,依照刑法的相关规定处理。

3.4为索要债务而当场使用暴力夺取债务人或者债务人亲友的财物的,不构成抢劫罪,如果造成债务人或者债务人亲友轻伤以上后果的,应以故意伤害罪论处。

4.绑架型犯罪的犯罪目的

绑架罪,必须以勒索财物或者扣押人质为目的。勒索财物必须以非法占有财物为目的,如果只是为了索要债务而绑架他人作为人质,不具有非法占有财物的目的,不能构成绑架罪。此外,绑架罪还可以为了达到某种目的扣押他人作为人质,如以恢复恋爱关系或者离婚为目的,也可以构成绑架罪。

4.1以索要债务为目的绑架他人作为人质的不构成绑架罪。此处所索要的债务,不但包括合法债务,也包括法律不予保护的债务。行为人的行为之所以不构成绑架罪,也是因为行为人客观上虽然实施了绑架行为,但主观上是为了索要债务,并无非法占有他人财物的目的。根据最高人民法院《关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》的规定,“行为人为索取高利贷、赌博等法律不予保护的债务,非法扣押、拘禁他人的,依照刑法第二百三十八条规定的非法拘禁罪定罪处罚”。

4.2以恢复恋爱或者离婚为目的绑架他人作为人质的可以构成绑架罪。但是如果行为人只具有非法剥夺他人人身自由的目的,并未采取暴力手段或者以暴力相威胁侵犯他人人身权利的,只能构成非法拘禁罪。

4.3对于偷盗婴幼儿的案件,要注意考察行为人的主观目的。以勒索财物为目的,按照绑架罪定罪处罚;以出卖为目的的,按照拐卖儿童罪定罪处罚。

辩点三:犯罪行为

1.杀人行为

故意杀人罪的实行行为表现为杀人行为,即非法剥夺他人生命的行为。依法剥夺他人生命的行为不能构成故意杀人罪,如依法对被判处死刑立即执行的已决犯执行枪决或者注射。杀人的行为方式一般表现为作为,有时也表现为不作为,如故意不给婴儿喂食。在司法实践中,杀人的方法和手段是多种多样的,虽然不影响定罪,但可以影响量刑。

1.1以暴力、威胁的方法逼迫他人自杀的,或者以相约自杀的方式欺骗他人自杀而本人不自杀的,实质上是借助于被害人之手完成故意杀人的行为,符合故意杀人罪的构成要件,应以故意杀人罪论处。

1.2诱骗、帮助未满14周岁的人或者丧失辨认或者控制能力的人自杀的,实质上是借助于被害人之手完成故意杀人的行为,符合故意杀人罪的构成要件,应以故意杀人罪论处。

1.3教唆、帮助他人自杀的,即他人本无自杀之意而故意诱发他人产生自杀之意而自杀,他人已有自杀之意而在精神上加以鼓励使其坚定自杀意图或者在客观上提供便利使其自杀意图得以实现的情形,可以构成故意杀人罪。

1.4组织、策划、煽动、教唆、帮助邪教组织人员自杀的,以故意杀人罪定罪处罚。

2.伤害行为

故意伤害罪的实行行为表现为非法损害他人身体健康的行为,一方面要求伤害行为必须是非法的;另一方面要求伤害行为必须是损害他人身体组织的完整性和人体器官正常功能,造成的轻伤、重伤和死亡是法定的三种伤害结果。

3.抢劫行为

抢劫罪的实行行为表现为当场以暴力、胁迫或者其他方法强行勃取财物的行为。“暴力方法”,是指当场对他人人身实施强制,如捆绑、殴打、禁闭、伤害甚至杀害等,足以使他人的身体受到强制而处于不能反抗或者不敢反抗的状态;“胁迫方法”,是指对他人以当场使用暴力相威胁,进行精神上的强制,使被害人产 生恐惧而不敢反抗;“其他方法”,是指对他人施以暴力、胁迫方法以外的与这两种方法相似的强制性方法,如用酒灌醉或者药物麻醉的方法,使他人丧失反抗能力而无法反抗。

此外,还应注意转换型抢劫行为的认定。根据刑法第269条规定,犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依据刑法第263条抢劫罪的规定定罪处罚。

4.抢夺行为

抢夺罪的实行行为是以非法占有为目的,公然夺取公私财物的行为,“公然夺取”,是指在被害人直接持有、控制着财物的情况下,采用可以使被害人立即发觉、知晓但是难以马上夺回的方式,公开夺取其直接持有或者控制着的财物。虽然与抢劫罪一样都实施了“抢”的行为,往往也会伴随暴力行为,但抢夺行为中的暴力,不是直接针对被害人的,而是直接针对和作用于财物,直接使财物脱离被害人的持有、控制。一般情况下,抢夺罪中的强力仅以夺取公私财物为目的,一般不会侵犯到被害人的人身权利。如果针对财物的强力过猛,即使造成被害人伤亡的,也不能认 定为抢劫罪,可以作为抢夺罪的量刑情节予以考虑。

4.1关于抢夺的数额认定

2015年《刑法修正案(九)》实施之前,抢夺罪是数额犯,抢夺财物的数额必须达到“数额较大”的标准才能构成犯罪,即使《刑法修正案(九)》将多次抢夺也作为了入罪的标准,但抢夺财物数额的认定仍是辩护时需要重点考察的内容。根据 2013年最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释第1条的规定,四川省目前对抢夺财物数额的规定:

A.抢夺公私财物价值人民币1200元以上的,为“数额较大”;

B.抢夺公私财物价值人民币4万元以上的,为“数额巨大”;

C.抢夺公私财物价值人民币25万以上的,为“数额特别巨大”。

前述标准的例外情形,2013年《关于抢夺案件的解释》第2条规定了抢夺公私财物,具有下列情形之一的,“数额较大”的标准按照50%确定,抢夺公私财物具有下列情形之一的,四川省标准,数额达到“600元以上”的,即可构成犯罪:

A.曾因抢劫、抢夺或者聚众哄抢受过刑事处罚的;

B.一年内曾因抢夺或者哄抢受过行政处罚的;

C.一年内抢夺3次以上的;

D.驾驶机动车、非机动车抢夺的;

E.组织、控制未成年人抢夺的;

F.抢夺老年人、未成年人、孕妇、携带婴幼儿的人、残疾人、丧失劳动能力人的 财物的;

G.在医院抢夺病人或者其亲友财物的;

H.抢夺救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;

I.自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间,在事件发生地抢夺的;

J.导致他人轻伤或者精神失常等严重后果的。

4.2不起诉或者免予刑事处罚的情节

根据2013年《关于抢夺案件的解释》第5条的规定,抢夺公私财物数额较大,但未造成他人轻伤以上伤害,行为人系初犯,认罪、悔罪,退赃、退赔,且具有下列情形之一的,可以认定为犯罪情节轻微,不起诉或者免予刑事处罚;必要时,由有关部门依法予以行政处罚:

A.具有法定从宽处罚情节的;

B.没有参与分赃或者获赃较少,且不是主犯的;

C.被害人谅解的;

D.其他情节轻微、危害不大的。

5.哄抢行为

聚众哄抢罪的实行行为是以非法占有为目的,聚集多人,公然夺取公私财物的行为。“聚众”,是指在首要分子的组织策划下纠集3人以上实施犯罪行为;“哄抢”,是指一哄而起,当着公私财物所有人、保管人、持有人的面公然夺取的行为。从本质上看,聚众哄抢罪属于一种聚众型的抢夺犯罪,与抢夺罪的区别在于借助于人多势众使公私财物的所有人、保管人或者持有人无法加以制止,公然抢走财物。

6. 绑架行为

绑架罪的实行行为是绑架他人的行为。“绑架”,是指用暴力、胁迫、麻醉或者其他强制性手段将他人置于自己的控制之下作为人质的行为。

6.1行为手段的强制性:一般说来,绑架行为必须以强制手段进行,具有强制性,使用欺骗等非强制方法的,不属于绑架,但是,如果先是欺骗他人进入某地而后强制加以控制或者意图强制加以控制的,也构成绑架。

6.2胁迫的现实紧迫性:绑架罪是行为人在绑架他人后以杀害或伤害被绑架人为内容逼迫人质的亲友或有关组织交付财物,发生的胁迫内容随时都可以实现,因 为行为人发出胁迫时,人质已经在行为人的控制之下了,这种胁迫的内容具有加害的现实紧迫性。如果胁迫内容的实施不具有紧迫性,而是以将对被害人实施暴力、 揭发隐私、不名誉的事相威胁或要挟,不能构成绑架罪,可能构成敲诈勒索罪。

6.3劫取财物的非当场性:绑架罪一般表现为行为人以杀害、伤害等方式向被绑架人的亲属或其他人或单位发出威胁,索取赎金或提出其他非法要求,劫取财物一般不具有“当场性”。而抢劫罪劫取财物一般应在同一时间、同一地点,具有“当场性”。

6.4对第三人财产的侵犯性:绑架罪既侵害了被绑架人的人身权利,也侵犯了第三人的财产权益,被绑架人和交付财物的人不是同一个人。如果被强制的人与交付财物的人是同一个人,不是从第三人手中取得财物,则不构成绑架罪,可能构成抢劫罪或者敲诈勒索罪。

辩点四:其他

对于暴力犯罪案件,除前述辩护要点外,在故意伤害罪、故意杀人罪案件中,还需要从正当防卫、鉴定意见、自首立功、犯罪情节、犯罪形态、主犯从犯等方面进行辩护;在抢劫罪、抢夺罪案件中,还需要从物价鉴定意见、自首立功、犯罪情节、犯罪形态、主犯从犯等方面进行辩护。

声 明

本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

声 明

本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1