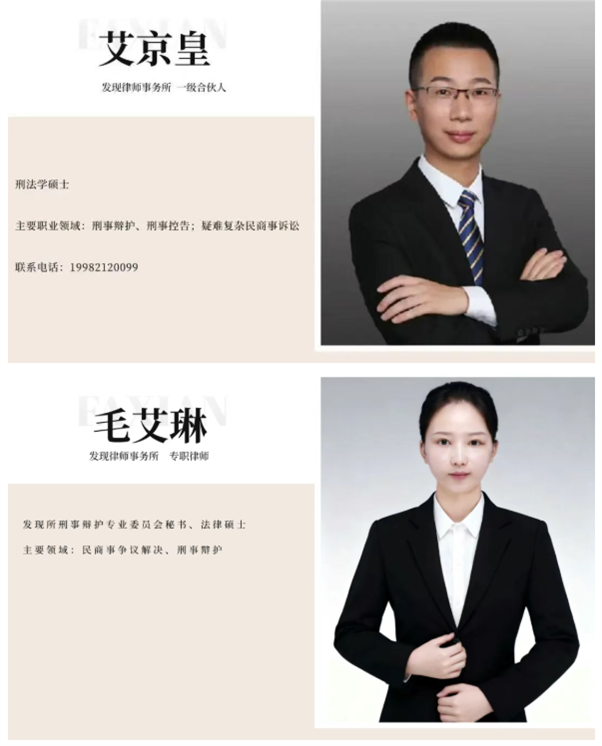

作者:艾京皇、毛艾琳

一、基本案情

检察院指控的犯罪事实和罪名: 1.诈骗罪 某县地震后的灾后重建过程中,Z利用承接刘某等5户重建房屋施工的便利,向重建户虚构有便宜的建材购买渠道,自己拥有钢筋厂、砂石厂等手段,以代买建材的名义骗取5户重建户419531元。 同时,Z利用虚构的甲公司、营造“大老板”有实力形象,采取小部分履行获取信任后,大量拖欠材料商货款的方式,骗取7家材料供应商价值332330元的建材。 2.合同诈骗罪 Z利用虚构的甲公司与2户重建户签订房屋重建施工合同后,分别收取建房资金56200元、355000元,Z采取不接听电话、人手不够等理由推诿、拖延,将部分资金用于个人开销,至本案案发依然未履行合同义务。 3.拒不执行判决裁定罪 Z因民事案件仍有二十余件被强制执行的案件在办理,其间,Z在法院限制消费令以后,多次进入娱乐场所、珠宝店等场所高额消费,仅微信支付的相关支出即达45839元,且存在大量非必要现金消费、借用他人银行卡、使用微信“零钱通”等方式躲避司法冻结的情形,对法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行。

二、诉争焦点 1.Z对重建户和材料供应商实施的被控行为是否构成犯罪。Z客观行为上是否有刑法意义上虚构事实、隐瞒真相的行为,Z主观上是否具有非法占有目的。 2.Z收取重建户建房款和建材款的事实是否应当在一罪的框架下整体评价,是构成诈骗罪,还是合同诈骗罪? 3.Z是否构成拒不执行判决、裁定罪。 三、辩护词正文 综合全案分析,辩护人认为公诉机关对Z的犯罪指控,尚不能做到犯罪事实清楚、证据确实充分。 一、关于Z涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪的辩护意见。 在公诉机关《起诉书》中,Z的收取材料款行为和收取房建款行为被分别归纳整理为诈骗情况与合同诈骗情况。辩护人认为,《起诉书》所列Z涉嫌犯罪的多起事实,不管是Z与重建户之间成立的建设施工合同关系和Z为重建户“代买建材”,还是Z与材料商之间成立的买卖合同关系,均系《刑法》第二百二十四条规定的,在“签订、履行合同过程中”发生的。因此,Z涉嫌的系合同诈骗,应在一个罪名下进行讨论、评价,而不应当以“诈骗”与“合同诈骗”分别评价。若机械强行割裂行为模式相同的事实行为至两个罪名之下,在再加之数罪并罚、合并刑期的量刑方法,恐量刑畸重。辩护人暂且不论罪与非罪的问题,此等刑法实践应用,缺乏刑法罪名适用的科学性。 (一)Z为重建户“代买”钢筋等建材,Z客观上没有虚构事实、隐瞒真相,主观上没有非法占有目的,不构成合同诈骗罪,更不构成诈骗罪。 第一,所谓的Z“代买”建材,名为代买,实为买卖,Z与重建户之间成立标的物为钢筋等建材的口头合同,双方之间成立买卖合同关系。在意思表示方面,证人证言均能证明,重建户认为是在Z手中购买建材,Z真实意思表示也是认为是自己卖给重建户;在合同的其他构成要件方面,买卖标的物为钢筋建材,同时也有具体价格、数量、送货时间的约定。反之,若Z与重建户成立“代买”的委托合同关系,双方之间应该达成委托与被委托的合意,同时应对委托事项、委托报酬等要件进行约定。综合来看,Z与重建户之间成立标的物为钢筋等建材的买卖合同关系,Z构罪与否应当在合同诈骗罪中再行评价。 第二,Z客观上没有虚构事实、隐瞒真相的行为,主观上没有非法占有目的,不构成合同诈骗罪。客观上,Z向五户重建户表明的从他这里购买钢筋是3600元/吨,与当时钢筋的市场价格大致相当,加之钢筋的价格会随着市场的需求而波动,Z购买钢筋量大会存在略低于市场价格等情况,同时没有在案证据证明Z售卖钢筋的价格低于市场价格。总的来说,Z不具有虚构事实的行为。主观上,应从Z的履约能力、履约行为、处置财产的方式、事后态度判断Z是否具有非法占有目的。从履约能力来看,Z大量承建房屋,其资金流水上百万元,其承诺的钢筋价格与市场价格大致相当,Z具备相应的履行能力;从履约行为和处置财产的方式来看,由于Z承建了大量房屋与大量买卖建材,每笔收支未呈现完全一一对应关系属正常情况,而Z在讯问笔录中表示收到五家重建户的货款后均用于灾后重建项目上,且没有证据证明Z收到以上五户重建户的货款后用于个人挥霍等;从事后态度来看,Z有承诺还款,达成民事调解协议的行为,Z主动采取补救措施,积极与重建户进行调解确认债务金额。综合以上客观行为也可推定Z不具有非法占有目的。 第三,《起诉书》指控Z收取5家重建户共计项共计419531元,其中既包括钢筋建材款,也包括建房款,二者混同,公诉机关出示的证据未能证明钢筋建材款的具体金额。 (二)Z对材料供应商的欠款系民事法律关系上的债务,不构成合同诈骗罪,更不构成诈骗罪。 首先,Z与材料供应商之间建立的是口头形式的买卖合同,双方之间成立买卖合同关系,属于《刑法》第二百二十四条规定的“在合同签订、履行过程中”。合同诈骗罪与诈骗罪之间是特别法条与普通法条的关系,特别法条优先于普通法条。因此,应对Z的该系列行为构罪与否应在合同诈骗罪下进行评价。 其次,Z对材料供应商的欠款系民事法律关系上的债务,不构成合同诈骗罪。客观上,Z在向7名供应商购买建材时,均系以自己的名义购买,对账单均由Z本人签字,不存在利用虚构的甲公司名义的事实,《起诉书》中提到的Z“营造大老板有实力形象”属于主观臆断。主观上,Z不具有非法占有目的。在案证据已证明,Z在向供应商订购建材后,均由供应商直接送货到各施工现场,未被Z占有或另行处置;《起诉书》仅列明了Z尚欠货款的7家供应商,却对Z已履行完毕的供应商的货款支付行为只字不提。辩护人就供应商的在案证据进行数据统计后,Z的总体货款欠付占比为39.24%,《起诉书》指控的“采取小部分履行获取信任后,大量拖欠材料商货款的方式”不符合事实。 (三)Z与重建户王某、徐某两户之间的房建款,系民事法律关系上的债权债务,Z不构成合同诈骗罪。 第一,《起诉书》指控Z“在收取2户重建户重建资金后,用于个人消费等非重建工程项目的资金达43914元”的指控逻辑不成立。货币作为种类物,而非特定物,具有高度替代性,通常情况下推定为“占有即所有”。检察机关并未进一步区分Z用于个人消费的是自己的钱,还是收取的两户人家的房建款。 第二,Z承建灾后重建房屋多达26户,不应孤立地将其中2户摘出进行指控,应当总览全盘。根据Z所述,其在收取26家重建户的房建款后绝大部分是用于房屋修建项目,且在案证据未能证明Z在收取320余万元的房屋重建款后,实际用于重建项目的数额。除此之外,证明甲公司营业执照由Z伪造的证据仅为证人证言,且该证人证言的陈述与Z的供述截然相反,故不能就此认定是由Z虚构了甲公司。退一步讲,在案证据也未能证明Z系在非法占有目的的主观意图下虚构的甲公司,故即使认定Z虚构甲公司,也只能认定为民事欺诈行为。 第三,就《起诉书》所列两家重建户实际完工情况而言,在案证据也未能证明Z完成的实际工程量的价值,不能确认Z的履约情况,因此不应认定其构成合同诈骗罪。 二、Z不构成拒不执行判决、裁定罪。 根据《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》第二条第一款第一项之规定,“负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的,应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行,情节严重的情形”:(一)具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为,经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的”。本案中,在法院没有对Z采取罚款、拘留等前置措施的情况下,不应认定Z构成拒不执行判决、裁定罪。 三、犯罪金额认定 退一步讲,即便Z为重建户“代买钢筋”构成合同诈骗罪,诈骗金额也应根据相关钢筋等建材的市场公允价格计算已履行部分的价值,而非以双方约定的低价为基础计算。 四、Z具有自首情节。 Z经公安机关电话通知主动到案,如实供述了案件主要事实。虽然Z认为自己无罪,但本案的争议都集中在证据的证明力和刑法的适用上,Z符合自首的认定,具有自首情节。 四、案件结果 综合控、辩双方的意见,法院结合证据,对控、辩双方争议的焦点及事实认定评判如下: 一、对Z收取5户重建户代买建材的资金后,代买建材行为的定性及金额的认定。 …… Z在履行合同过程中具有非法占有为目的,其行为构成合同诈骗罪,诈骗金额共计41.701万元。故对公诉机关指控被告人Z犯诈骗罪的罪名予以变更。对被告人Z及其辩护人提出的不构成犯罪的辩解、辩护意见不予采纳,对辩护人提出的“Z为重建户代买材料的行为应在合同诈骗罪罪名下进行评价”的辩护意见予以采纳。 二、对Z收取2户重建户资金后用于个人消费行为的定性及金额的认定。 Z用虚构的单位签订合同后,在履行合同过程中将收取的款项用于个人开支,具有非法占有目的,其行为构成合同诈骗罪。对公诉机关指控Z合同诈骗金额为2.9714万元的指控意见予以支持。对被告人Z及其辩护人提出“Z对2户重建户不构成犯罪”的辩解、辩护意见,不予采纳。 三、Z拖欠7户材料供应商33.133万元材料款的定性。 在案证据显示,Z已向7户材料供应商支付超过33.4456万元的材料款,且7户材料供应商将Z所订购材料直接运至施工现场,在案也未发现Z将7户材料供应商的材料进行出售或具有其他非法占有行为,Z对7户材料供应商的材料不具有非法占有目的。故对公诉机关指控被告人Z诈骗7户材料供应商价值33.133万元材料的指控不予支持。对被告人Z及其辩护人提出“Z对7户材料供应商不构成犯罪”的辩解、辩护意见予以采纳。 四、对Z拒不执行判决行为的定性。 Z明知有多个生效民事裁判文书未履行,在被法院两次限制消费后,仍多次在娱乐场所消费,期间通过微信频繁向不存在扶养关系的案外人转账共计30.8202万余元,以此转移财产,致使判决、裁定无法执行,其行为属于有能力执行而拒不执行,情节严重,应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。对被告人Z及其辩护人提出“Z不构成拒不执行判决、裁定罪”的辩解、辩护意见不予采纳。 法院认为,被告人Z以非法占有为目的,在履行合同过程中,骗取7户重建户财物,共计人民币44.6724万元,数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控Z犯诈骗罪罪名不成立,予以变更。被告人Z对人民法院生效裁判文书确定的义务,有能力履行而转移个人财产并被两次限制消费后,仍多次在娱乐场所消费,拒不执行,情节严重,其行为已构成拒不执行判决、裁定罪,公诉机关指控罪名成立。Z因犯聚众扰乱交通秩序罪被判有期徒刑以上刑罚,在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚;Z经电话通知到案后如实供述自己的犯罪事实,视为自首,可以从轻处罚。 判决如下: 被告人Z犯合同诈骗罪,判处有期徒刑四年八个月,并处罚金人民币十万元;犯拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑六个月;数罪并罚,决定执行有期徒刑四年十一个月,并处罚金人民币十万元; 五、律师后语 本案系灾后重建背景下刑民交叉的典型案例,既考验辩护律师在复杂事实中抽丝剥茧的能力,亦涉及法律适用的精准辨析。辩护过程中,我们始终秉持“证据为核心,法律为依据,人性为底色”的理念,力求在控辩对抗中实现司法公正的动态平衡。 (一)辩护价值:厘清刑民边界,强调法律理性 本案的核心争议在于被告人行为究竟是民事违约还是刑事犯罪。面对公诉机关“重刑化”指控倾向,我们紧扣“非法占有目的”这一合同诈骗罪的构成要件,通过逐层分析履约能力、资金流向、事后态度等要素,结合Z实际承建26户的房屋重建、已支付部分货款等事实,总体论证其行为本质属民事纠纷范畴。针对“拒不执行判决、裁定罪”,我们精准援引司法解释中“前置强制措施”的刚性要求,揭示程序漏洞,最终推动法院对部分指控不予认定。辩护过程彰显了刑事法律应严守谦抑性原则,避免以刑罚手段过度干预经济活动的司法理念。 (二)实践启示:精细化辩护的突破口 第一,证据的数据提炼。通过反向统计公诉机关未列明的已履行供应商数据,以39.24%的欠付率击破“小部分履行骗取信任”的指控,体现数据对比在事实认定中的关键作用。 第二,罪名的体系化辨析。针对“重建房屋+代购建材”的混合法律关系,诈骗罪与合同诈骗罪的罪名适用分解,论证“合同行为”应贯穿评价的整体性,避免机械拆分导致罪责刑不相适应。 第三,程序正义的坚守。在拒不执行罪的辩护中,严格对照、深究司法解释的适用前提,聚焦程序正义对实体裁判的制约价值。 (三)办案深思:灾后重建背景下的司法考量 灾后重建的特殊情境下,客观上存在自有资金投入极少、资金链紧张、履约能力波动等现实困境。辩护中我们多次强调,Z作为参与重建工程的个体施工方,其资金混同、周转困难等行为具有市场风险性,与蓄意诈骗存在本质区别。法院部分采纳辩护意见,最终认定被告人构成犯罪,反映出司法实践中对灾后重建案件“从严从快”的更高视角的考虑。如何在保障社会秩序与维护个体权利之间寻求平衡,仍然值得司法共同体深入探索。 刑事辩护不仅是法律技术的博弈,更是对人性的洞察与对正义的坚守。作为辩护律师,我们既要敢于在证据洪流中锚定事实,亦需在司法裁量中传递法治温度。未来,我们将继续以专业为刃,以责任为盾,在每一起案件中践行“让无罪者不受追究,让有罪者罚当其罪”的法治理想。

声 明 本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1