作者:聂传红

导读 # 引言 # P1事故经过:一次好心搭载引发的纠纷 # P2事故认定:交警判定车主全责 # P3诉讼过程:一审二审均支持乘客诉求 # P4再审突破:省高院改判减轻车主责任 # P5减轻责任:适用"好意同乘"减责规则 # P6律师评析:事故认定书的证据属性 # 结语

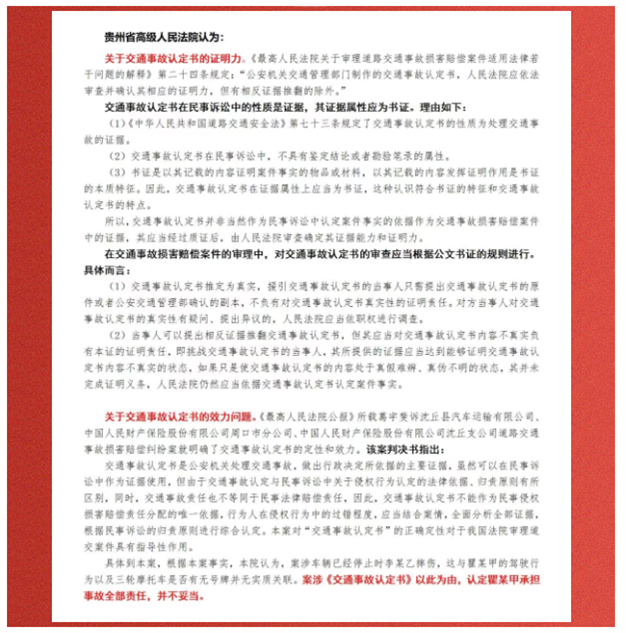

引 言 三轮车侧门突然打开致乘客摔伤,交警判全责后法院这样改判! 在日常生活中,发生交通事故后,人们往往认为交警出具的《道路交通事故认定书》就是赔偿责任的最终依据。但贵州省高级人民法院最近的一份再审判决,彻底颠覆了这一传统认知。 法院明确认定,公安机关交通管理部门制作的《道路交通事故认定书》在民事诉讼中仅作为证据使用,而非赔偿责任划分的唯一依据。这一判决对事故受害人和车主之间的责任划分产生了根本性影响。 基本案情

P1事故经过:一次好心搭载引发的纠纷 2021年6月12日,李某乙向案外人购买小猪仔后,卖猪人以30元费用请瞿某甲将小猪仔送到李某乙家。李某乙便乘坐瞿某甲驾驶的无牌三轮摩托车一同前往。当日12时许,车辆行驶至李某乙家门口,瞿某甲停车熄火后下车打开货箱侧门准备卸货,并让李某乙下车。就在李某乙下车过程中,意外发生了——她从车上摔下受伤。后经诊断,李某乙的伤情包括:骶3骨折、甲状腺功能减退症、左下肢小腿肌间静脉血栓形成、位置性眩晕和趾甲脱落。 P2事故认定:交警判定车主全责 事故发生后,交警部门出具《道路交通事故认定书》,认定瞿某甲承担此次事故的全部责任,李某乙无事故责任。 交警部门认定的理由是,瞿某甲驾驶无号牌正三轮摩托车违法载客,在未确保安全的情况下让乘客下车。李某乙向一审法院起诉,要求瞿某甲赔偿医疗费、误工费、护理费等各项经济损失共计30,021.51元。 P3诉讼过程:一审二审均支持乘客诉求 一审法院认为,本案属于机动车交通事故责任纠纷。虽然李某乙摔倒时机动车处于停止状态,但乘车人员下车系机动车在道路上行驶的延续性行为。法院认定瞿某甲应承担90%的赔偿责任(已扣除其垫付的医疗费),李某乙自担10%的责任。判决瞿某甲支付李某乙经济损失24,801.98元。 瞿某甲不服一审判决,提起上诉。二审法院驳回上诉,维持原判。 P4再审突破:省高院改判减轻车主责任 瞿某甲向贵州省高级人民法院申请再审。省高院经审理后,作出了截然不同的判决。 再审法院认为,虽然交通事故认定书具有较高的证明效力,但不能简单等同于民事赔偿责任的划分。本案中,李某乙作为完全民事行为能力人,在车辆刚刚停稳、未完全确认安全的情况下自行下车,未尽到合理注意义务,应承担相应责任。同时,瞿某甲驾驶无牌车辆载人,确实存在过错,但并非事故发生的唯一原因。据此,省高院酌定李某乙自行承担40%的责任(自身过错15%,好意同乘减轻25%),瞿某甲承担60%的赔偿责任,而非原审确定的90%。这一改判体现了民事责任的公平合理分担,也明确了交通事故认定书在民事审判中的证据属性。 该案的再审改判,体现了司法实践中对交通事故认定书证据属性的准确把握,也进一步厘清了民事赔偿责任与行政责任之间的界限。法院在综合考虑双方过错程度的基础上,对责任比例作出重新划分,既未完全否定交通事故认定书的证明力,也没有机械地照搬认定书结论,而是结合案件实际情况作出更加符合公平正义要求的裁判,彰显了司法审判的独立性和灵活性,对于类似案件的处理具有重要的借鉴意义。 该案的改判还反映出司法审判中对当事人行为合理性的细致审查,以及对民事责任认定的审慎态度。通过个案的公正裁判,人民法院不断推动类案裁判标准的统一,提升司法公信力,使公平正义更加可感可触。这种审慎与细致,也为社会公众提供了清晰的行为指引,增强了法律的确定性和可预期性。 在本案的再审改判中,省高院进一步强调了民事审判中对证据的综合判断原则,即不能仅凭单一证据确定民事责任的具体分担。法院指出,交通事故认定书作为行政机关对交通事故责任作出的认定依据,在民事诉讼中应当结合其他证据综合判断其证明力。 在本案中,法院通过对交通事故认定书的证据属性进行深入分析,并结合李某乙在下车时的具体行为,认定其未尽到合理注意义务,从而对损害后果的发生具有一定过错。这一认定体现了法院对当事人行为合理性的全面考量,也彰显了司法在认定民事责任时的审慎态度。同时,省高院改判并非对瞿某甲行为的免责,而是基于案件实际情况,合理平衡了双方当事人的责任,实现了责任划分的实质公平。

P5加强责任:适用"好意同乘"减责规则

法院特别适用了《民法典》第一千二百一十七条关于“好意同乘”的规定:“非营运机动车发生交通事故造成无偿搭乘人损害,属于该机动车一方责任的,应当减轻其赔偿责任,但是机动车使用人有故意或者重大过失的除外。” 由于瞿某甲为李某乙提供的是无偿运输服务,属于好意免费搭乘,且无故意或重大过失,法院酌定减轻其25%的责任。 P6律师评析:事故认定书的证据属性 此案的最大亮点在于法院对《道路交通事故认定书》证据属性的认定。法院明确指出,事故认定书作为行政机关作出的行政文书,具有一定的证明效力,但并不当然具有绝对的终局性与排他性。特别是在民事责任认定中,法院应当根据案件的具体情况,结合其他证据对事故认定书的内容进行审查和判断,不能简单地将其作为划分责任的唯一依据。这种对事故认定书证据属性的理性分析,体现了司法对行政行为的合理监督,也强化了法院在民事审判中独立判断证据、认定事实的能力。 此案还打破了“全责=全赔”的误解和惯性思维,彰显了民事责任认定中的实质公平理念,对今后类似案件的处理具有指导意义。 结 语 贵州省高级人民法院的这一判决,厘清了交通事故认定书在民事赔偿中的证据地位,具有重要的法律意义和实践指导价值。法院应当应充分认识到交通事故认定书的证据属性及其在民事诉讼中的适用边界,避免将其作为划分民事责任的当然依据。

声 明 本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1