作者:闫柘霖

【前言】 如何准确界分合同诈骗罪与诈骗罪的问题是长期困扰司法实践的疑难问题。合同诈骗罪与诈骗罪无论在起刑点亦或量刑标准上,均存在较大差异。故而准确界分两罪,无论是对于当事人的切身权益,还是对于司法的公正与权威,均会产生重大影响。 不起诉,是指检察机关对于审查起诉的案件,经审查认为犯罪嫌疑人具有依法不追究刑事责任的情形,或者犯罪情节轻微,对犯罪嫌疑人依法不需要判处刑罚或免除刑罚,或者经过补充侦查,仍然证据不足,不符合起诉条件,从而作出不交付法院审判的决定。该项规定能够及时解除犯罪嫌疑人被追究的状态,恢复其人身自由,从而保护公民的合法权益,彰显刑事诉讼法保障人权的宗旨。还体现了我国宽严相济的刑事政策。 基本案情 2022年3月,受害人吴某经人介绍认识了屈某,在接触过程中,屈某在吴某面前造成其很有能力的假象,称能为吴某提供“帮助”也能带其做工程项目赚取利润。在2022年3月至2022年6月,屈某以各种理由从吴某处收取金额共计5.3万元及软中华香烟两条。另在2022年7月,屈某向吴某称其朋友任某在河北省某市有项目需投资一百一十万元,让吴某出资五十五万元一起合伙拿下该项目并承诺年底回本及向吴某分红。吴某同意后便向屈某转款五十五万元,任某便在自己和屈某签订的合同中加上了吴某的名字。后因上述项目未能实施,吴某找屈某退款遭拒,吴某报警。公安机关将屈某传唤到案,经询问,屈某未将款项用于工程项目,而是用于日常消费及自身疾病的治疗。公安机关在侦查终结后以屈某涉嫌合同诈骗罪,案涉金额60.5万元移请检察院审查起诉。

案件争议

屈某是否构成合同诈骗罪 公安机关出具的起诉意见书中认定屈某在吴某处共骗取财产金额合计59.8万元,但其认定案涉款项均系合同诈骗所得。结合本案事实可以看出,其中5.3万元系屈某和吴某在签订合同前以其他事由骗取,并不在合同诈骗所得的范畴中。吴某向屈某支付的55万元款项能否认定为合同诈骗所得尚存争议。

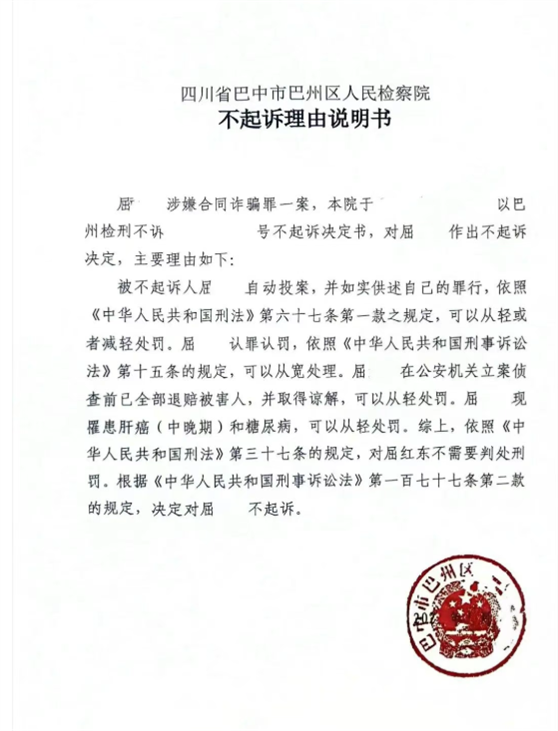

办案经过 闫柘霖律师在接受委托后,随即前往看守所会见屈某并对案件情况进行沟通。结合本案事实及屈某自身情况,闫柘霖律师为屈某争取到取保候审。 根据案件事实分析认为屈某未构成合同诈骗罪,其收受的55万元不能认定为案涉金额。虽然屈某收受了吴某的55万元款项,但该款项并非系通过在签订、履行合同过程中,实施虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段所得,不符合构成本罪的客观要件,另该款项虽未落实到三方签订的工程项目上,但任某也多次向屈某、吴某表示还有其他工程,后屈某仍通知吴某考察其他工程项目,可见屈某系基于逐利的心理相信有工程可做,有期待项目落实的积极表现,而非意图非法占有他人财物,主观上也无诈骗的故意。 此外,即便认定屈某涉嫌诈骗,但其收受的55万元不应认定为案涉财物。且在公安机关立案侦查前,已将在吴某处得到的财物退赔给吴某,得到了吴某谅解。加之屈某此前无任何违法犯罪前科,本次涉嫌犯罪属初犯、偶犯,另屈某的行为未造成人身伤害后果,其人身危险性低,所造成的社会危害性亦显著轻微。再根据屈某此前收入微薄且身患重症等情形,屈某符合不起诉决定的情形。 案件结果 经人民检察院审查,采纳了辩护人的意见,屈某收取的55万元未被认定为案涉金额。认定屈某实施了诈骗行为,骗取财物金额5.3万元,同时因屈某具有自首情节,自愿认罪认罚,且已向被害人进行全部退赔,取得被害人谅解。结合其患有多种疾病等情形后对屈某作出不起诉决定。

本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1