导读

一、保健品诈骗案件的典型特征分析

二、保健品诈骗案件的司法实务争议焦点

三、保健品诈骗案件的核心辩护要点解析

引 言 保健品诈骗案件多以老年人为目标,通过伪科学包装、精准营销标准话术等隐蔽手段实现集团化、高暴利运作。该类案件往往涉及地域广泛、涉案资金庞大,司法机关对此类犯罪一直保持高压态势,并常以诈骗罪对相关涉案行为启动侦查、起诉程序。然而在审判阶段,案件在构罪与否、罪名定性、主从犯认定、涉案金额认定等核心问题上存在显著争议,部分案件甚至因事实认定与法律适用的模糊性而久拖不决。基于此,本文以保健品诈骗案件为研究对象,结合类案裁判实践及笔者亲办案例,系统梳理司法认定的争议焦点与辩护要点,旨在为同行提供此类案件的辩护经验及思考。

一、保健品诈骗案件的典型特征分析 食品、药品安全关乎民生福祉,始终是司法机关打击犯罪的重点领域。从 2023年“昆仑专项行动”集中整治保健品非法添加、虚假宣传,到2025年公安部公布五起“坑老”典型案例,再到市场监管总局启动“保健品市场护老专项行动”,一系列执法行动彰显了对保健品领域犯罪的严厉打击态势。笔者通过案例检索,总结保健品诈骗案件的典型特征如下: (一)犯罪对象精准锁定,老年群体成主要目标

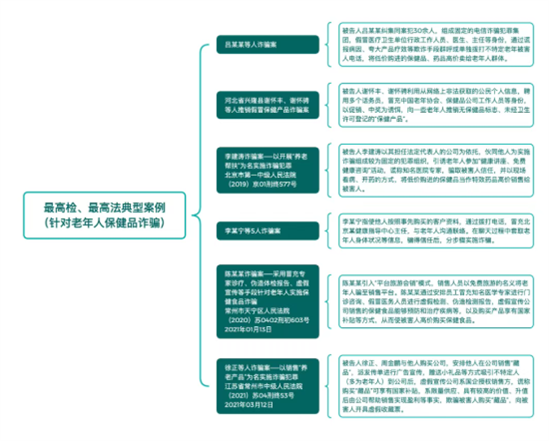

保健品诈骗案件中,犯罪团伙往往利用老年人健康焦虑、信息获取能力较弱、对情感关怀需求强烈等特点实施定向欺诈,如图1最高检、最高法发布的关于受害群体为老年人的典型保健品诈骗案件。此外,受害人逐渐向特定需求群体蔓延,如针对青少年家长的“增高保健品”诈骗、针对女性的“减肥保健品”诈骗等,在此不再详细列举。

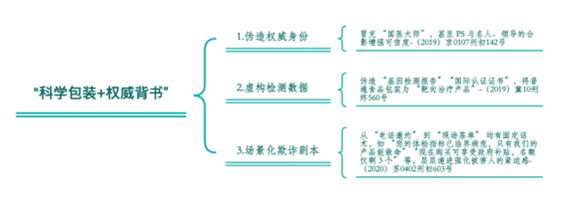

(二)宣传手段专业化、剧本化,虚构功效贯穿全流程

犯罪团伙普遍采用虚假宣传模式,形成标准化欺诈话术。具体表现为:

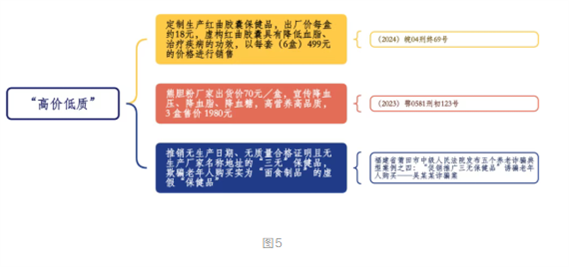

(三)产品成本与售价悬殊,形成 “暴利性掠夺”

涉案“保健品”的真实属性有两种情况:第一,多为不含保健功能、没有“蓝帽子”的普通食品或者是低质保健品;第二,无生产资质、无成分标注、无质量检验报告的“三无”产品[1]。这两类情形的成本与售价差距可达数十至数百倍,成为认定 “非法占有目的” 的关键依据。因裁判文书精简,笔者仅罗列部分情形如下。

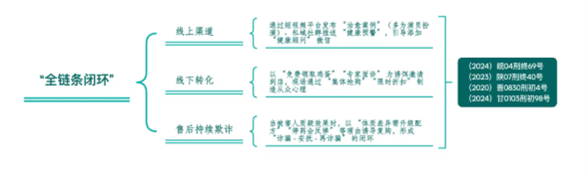

(四)销售模式线上线下融合,呈现 “全链条闭环”

随着监管加强,犯罪手段从传统线下会销向 “线上引流 + 线下转化” 升级

综上,通过分析裁判案例发现保健品诈骗案件总体呈现“精准目标、虚假宣传、暴利定价、持续欺诈” 等典型特征。

二、保健品诈骗案件的司法实务争议焦点

(一)罪与非罪之争——民事欺诈与刑事诈骗的界限

这是最根本、最核心的争议焦点。几乎所有此类案件的辩护都会首先围绕“行为是否超出民事/行政规制范畴,需动用刑事处罚”此点展开,本质依然是“行为人主客观方面是否构成犯罪”。

1.控辩双方入罪与出罪的逻辑

【指控逻辑】行为人虚构专家身份、夸大产品疗效,使老年人陷入错误认识,并基于此错误认识支付高价购买低成本保健品,完全符合诈骗罪的构成要件。[2]

【辩护观点】当事人确有销售行为,提供了真实产品,其行为属于为促成交易而进行的“夸大宣传”或“虚假宣传”,是民事欺诈。[3]

2.法院裁量的因素

(1)产品品质:产品系以假充真或者系“三无”产品,则倾向于定诈骗。

(2)利润差价:若利润率过大,则易被认定具有非法占有目的,同样会被定性为诈骗。

(3)宣传话术:是“夸大效果”(如“增强活力”“延年益寿”)还是“虚构功能”(如“根治糖尿病”“替代降压药”),若是后者则被认定为诈骗的风险极高。

3.司法认定误区:将民事欺诈直接等同于刑事诈骗

部分办案机关认为只要存在虚构身份或夸大宣传,即可构成诈骗罪,忽视了刑法中诈骗行为需针对“关键事实”的欺骗。例如,若产品本身具有基本功能(如抑菌作用),仅对疗效进行夸大,可能属于民事欺诈或虚假广告,而非诈骗罪。若产品基本属性(如成分、资质)真实,仅对疗效进行夸大,属于民事欺诈或虚假广告;若虚构产品根本性质(如将普通食品冒充药品),则可能构成诈骗。实践中部分案件未准确区分两者,导致定性错误。

(二)主观故意的认定——如何证明“非法占有目的”

“非法占有目的”是诈骗罪的主观核心要件,也是实务中控辩对抗最激烈的焦点之一。

1. 控辩双方的分歧

图6

2.法院裁量的因素

(1)销售模式:是否虚构身份进行诊疗、夸大病情+使用话术推销+夸大销售的保健品、食品疗效。[4]

(2)是否获取暴利:出售商品价格与成本价差距悬殊,套路化销售诱骗客户高价购买,攫取暴利认定具有非法占有目的。[5]

(3)事后表现:出现纠纷后,是积极协商退款、解决问题,还是关闭门店、拉黑客户、逃匿失联。[6]

3.司法认定误区:过度推定“非法占有目的”

在实务中,部分司法机关往往认为只要实施了诈骗罪的客观构成要件造成了被害人处分财产,就推定行为人主观具有诈骗罪的非法占有目的。这样的推定不仅否定了主客观一致的原则,也容易混淆被害人处分财产与行为人销售产品中间的因果关系,必然会在证据审查时忽视以下细节:

第一,忽视被害人实际非因话术宣传导致的错误认识,比如:行为人一定程度上将产品宣传为药品,但受害人出于保健需求,知道是保健品而非药品购买,行为人的销售与被害人的购买间不存在因果关系,则就不能认定针对该受害人的事实构成诈骗罪。

第二,忽视行为人在实际交付过程中对销售产品是否具有真实功效的认知,比如,行为人知道销售产品具有一定的基础功效而夸大,此时行为人在产品“关键事实”并没有欺骗的故意,夸大仅为营利目的而非非法占有目的,构成虚假广告罪或民事欺诈。

第三,忽视对销售产品交付后资金用途、售后机制、履约行为的评价,比如有正常的退换货机制,并非不退不换。

在此情形外,司法机关通常认为售价远高于成本即具有非法占有目的,混淆了“非法营利”与“非法占有”的界限。若产品具有合法资质且存在真实交易,即使价格虚高,也可能仅构成虚假广告罪或民事欺诈。

(三)犯罪数额的认定——如何计算诈骗金额

犯罪数额直接影响量刑,但保健品诈骗案件因交易模式复杂(如套餐销售、赠品抵扣、部分退款),导致数额计算成为实务争议焦点。

1. 控辩双方的数额主张分歧

图7

2. 法院针对诈骗数额是否扣减的情形

裁判案例对于犯罪金额的计算存在不同观点,笔者简要罗列如下:

(1)产品进价的扣除问题:部分案例认为保健品作为骗取财物工具,不能从犯罪数额中扣除[7]。部分案例认为应予以扣除。[8]

(2)已退还款项的扣除问题:根据《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》,对于已经退还款项是应当从诈骗数额中扣除。但裁判规则仍不一致。部分案例认为账本中记录有退货金额的予以剔除[9],部分案例认为退款应视为犯罪成本,不予扣除[10]。

(3)未查实被害人的金额扣除问题:对电信网络诈骗类案件,一般引用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条[11],即使无被害人陈述的部分,亦认定为诈骗金额[12]。而对于不属于电信网络诈骗类案件,部分案例因“受害群众统计表中登记的其余报案群众身份、金额并无其他证据证实”不予认定犯罪金额[13];部分案例则笼统认定为诈骗金额。[14]

(4)正常销售的商品金额的扣除问题:部分案例中,涉案公司不仅销售保健品,在销售保健品的同时还可能搭售其他正规商品。部分案例剔除了正常商品销售金额[15];大部分案例不予剔除。

(四)此罪与彼罪的区分——诈骗罪、虚假广告罪还是非法经营罪?

三罪名的量刑差异悬殊,因此罪名区分直接影响刑罚轻重。

1. 三罪名的构成要件及量刑标准差异

表1

2.控辩双方的逻辑分歧

【指控逻辑】行为人将普通食品宣传为具有治愈、调理等效果的神药,具有固定话术,且有非法占有被害人钱财的主观故意,应定性为诈骗罪。

【辩护观点】即便产品销售中宣传过于夸大,可能让人产生不当误解,也应从虚假宣传罪的角度追究责任[16]。推销药品的行为涉嫌非法经营罪而非诈骗罪。[17]

3.司法认定误区:罪名套用混乱化、刻板化

虚构身份+虚假宣传+固定话术销售保健品的行为模式下,有的案例认定为诈骗罪,有的案例认定为虚假广告罪[18],有的案例认定为非法经营罪[19]。三罪名之间区分模糊,导致司法实践出现一旦售卖保健品有虚构身份+虚假宣传+固定话术等行为模式,均以诈骗罪这一重罪立案追诉。

(五)主体身份的认定——主从犯

保健品诈骗案件多以 “团队化、公司化” 模式运作(如电销公司、健康管理公司),涉及多个行为人(如老板、销售主管、销售员、客服)。

1.控辩双方争议

总经销商中公司经理、小股东、部门负责人、财务、单个产品合伙人等,以及下属经销商、合作商、平台负责人等相关人员的主从犯认定存在一定争议,在被指控为主犯的情况下,辩护观点一般会认为该类人员应认定为从犯。

2.裁判案例认定不一

以经销商负责人的主、从犯认定为例,部分案例中法院认为经销商负责把老年人带到公司的销售基地,提供老年人健康信息,配合基地工作人员实施诈骗,系从犯[20];而部分案例认为起积极和主要作用,是主犯[21]。

三、保健品诈骗案件的核心辩护要点解析

结合前述司法实务认定争议以及吸收其他律师的辩护经验,保健品诈骗案件的整体辩护策略可以分为两大类:

第一,无罪辩护。适用于产品真实、价值较高、宣传夸张程度有限的案件,特别是“药食同源”类案件。辩护核心是紧扣“无非法占有目的”和“虚假宣传手段未达诈骗程度”,通过提交产品合格证明、成本核算表、真实交易记录等证据,论证行为属于民事欺诈或行政违法,而非刑事犯罪。

第二,在构成犯罪无争议的情况下,主攻以下方向:转化罪名为虚假广告罪:近几年从诈骗改为虚假广告罪的案例增加,定性为非法经营罪的案例较少,且非法经营罪也属于重罪,做虚假广告罪的轻罪辩护是实务中最切实际、最具希望的辩护方向;降低犯罪数额:扣除成本、打掉部分金额、扣除已退款;争取认定从犯:除了最大的老板,其余人员均有认定从犯的机会。

笔者结合自身亲办承办案例,总结以下辩护要点及类案裁判案例。

(一)主观方面之辩:非法占有目的的认定

辩护要点:行为人主观上无非法占有目的,仅是对保健品功效进行夸大宣传(属于民事欺诈),而非以骗取财物为根本目的。刑事诈骗的落脚点是通过实施欺诈行为,达到非法占有他人财物的目的,核心是“骗钱”,民事欺诈的落脚点是为了促成双方达成交易,实施了违规手段,达成营利的目的,核心是“赚钱”。实务中,通过对主观方面的辩护,可以达到无罪或罪轻的辩护效果。

1.产品系合格产品(如持有食品生产许可证、经检测无质量问题),并非 “空瓶兑水” 或完全无效等低价产品,可削弱 “非法占有目的” 的认定

分检刑不诉〔2018〕24号:在案证据虽可以认定被不起诉人伙同李某甲、董某某、郭某某向分宜400余名老人销售了参灵草等保健品,销售金额达1719934元。但不起诉人等人辩解他们主观上没有非法占有的目的,没有采取欺诈手段,他们所卖保健品均是真实的,也没有将保健品宣传成药品,更没有说包治百病,使用江西广播电视报读者生活馆的名义也是得到了江西广播电视报社的许可。现本案讲师未找到,江西广播电视报社事后又出具了授权书,该授权行为存疑。因此,现有证据还不能证实被不起诉人李某乙主观上有非法占有的目的,也不能证实被不起诉人李某乙客观上实施了欺诈行为并足以使众多被害老年人产生错误认识,故全案不符合起诉条件。

2.销售合格产品、具备履约能力、有售后处理机制,即使夸大功效,主观目的是通过销售保健品营利,而非非法占有财物

(2023)川0303刑初164号:本案中各被告人通过虚假、夸大宣传及混淆所售卖产品与相同成分药品功效的方式销售产品。主观上,其系以营利为目的,通过销售产品的行为,获取商业利润,而非以非法占有为目的。客观上,本案的终端销售门店有固定的经营场所和销售人员,销售的产品均为正规合格产品,且经营场所内及产品包装上均有一定的消费性提示,并有售后处理机制,各被告人进行虚假宣传的目的是扩大产品销量,获取利益,其实质性交易真实存在。因此,本案各被告人通过虚假、夸大宣传的方式向客户推销保健品的行为,不能等同于诈骗犯罪虚构事实、隐瞒真相的行为。判决各被告人构成虚假广告罪。

(二)客观方面之辩:虚假宣传内容的性质与程度

辩护要点:产品有基础功能,宣传内容仅为 “适度夸大”,未达到诈骗罪要求的“虚构事实、隐瞒真相” 程度,往虚假广告罪上面辩护。

赣州市中级人民法院发布打击整治养老诈骗犯罪典型案例之一:李某等3人虚假广告案一夸大产品功效诱骗老年人购买羊奶粉:被告人李某开办商行,招聘店长,通过采取发传单,打着免费送鸡蛋、小礼品等幌子吸引老年人入会并在店内开会上课,通过播放大量喝羊奶可以治疗糖尿病、关节炎、高血压等疾病的案例,还组织老年人集体吸氢,激起老年人对自己身体的危机感,并让老年人填写、诵读其写的服用心得,通过严重夸大羊奶粉的治疗效果,诱骗更多老年人购买羊奶粉及保健品,法院认为被告人李某等作为广告主、广告发布者,违反国家规定,利用广告对销售的食品类乳制商品“某品牌羊奶粉”向老年人作虚假宣传,吸引老年人购买商品,情节严重,构成虚假广告罪。

(2022)赣0426刑初150号:被告人高伟等人成立公司,以较低价格定制“土苗传奇酒”等产品,谎称该等产品具有治疗、缓解高血压、糖尿病、心血管疾病、风湿、类风湿、中风等中老年人常见疾病功效。将配套虚假宣传视频及话术等资料提供给经销商,吸引中老年人以较高价格进行购买。法院判定被告人利用广告对商品做虚假宣传,情节严重,四被告人行为均构成虚假广告罪。

高安市人民法院发布打击电信网络诈骗、养老诈骗典型案例之六:被告人谢某等3人虚假广告案——警惕“虚假宣传”保健产品骗局:被告人谢某和张某某开设专门针对中老年人销售保健品的“X医疗器械营业部”,通过定期宣传、举办各种活动等方式取得老年人的信任,向老年人销售蜂胶、按摩器械等产品。经营过程中,谢某、张某某以3700元的进价购买养生项链(内部含磁,磁的功效可以改善血液循环),再以每条6900元的价格售出。在销售过程中,谢某、张某某、荣某某明知该养生项链只是一个饰品,没有治疗疾病的功效,仍向中老年人宣称佩戴项链后可以促进血液循环,改善痛风等方面疾病。法院判定被告人谢某、张某某、荣某某在销售养生项链过程中对该项链功效作虚假宣传,情节严重,其行为均已构成虚假广告罪。

(2020)苏0681刑初170号:法院判定刘渠井明知其销售的苗王蛇酒没有保健品或药品批准文号,不具有疾病治疗作用,仅系普通食品酒的情况下,发布苗王蛇酒能治疗高血压、脑梗塞等各种疾病的广告,吸引消费者购买苗王蛇酒,构成虚假广告罪。

(三)犯罪数额之辩:金额的扣除与认定

辩护要点:一是通过对电子数据、会计账本等数据证据之间的相互佐证,论证产品销售行为是否属于诈骗,打掉部分存疑的涉案金额;二是立足于诈骗人数,若是接触式诈骗,则需区分是否每一位被害人陷入了错误认识,陈述、转账记录与账本记载的诈骗获利情况是否相互印证,通过打掉人数,从而打掉犯罪金额;三是犯罪数额应扣除产品成本、已退款金额,而非直接以销售总额认定。

四川刘某等人一案:《起诉书》指控涉嫌诈骗罪的产品有四个,涉案金额一百万元左右,在一审阶段,辩护律师成功打掉两款产品销售行为的诈骗罪定性,最终法院认定的涉案金额降低为四十万元左右,成功实现减轻处罚[22]。

(2020)鲁06刑终180号:根据有利于被告人的原则在犯罪总额中扣除了购买保健品的成本价格。

(2021)赣0302刑初150号:在案被害人陈述、转账记录与当日账本记载的诈骗获利情况大部分能够相互印证,各被告人供述工资情况及支付宝、微信账户明细也与账本中反映的工资数额基本一致,对于其中部分不一致的,公诉机关从存疑有利于被告人原则未作为诈骗数额起诉,账本中记录有退货金额的也予以了剔除。

(四)地位作用之辩:主从犯的区分

除去涉案总公司最大的老板,其余涉案人员均可能认定为从犯,但是还是取决于涉案人员具体的涉案事实,例如是否投资入股、对公司具体的管理职权、对销售行为具体作用大小等因素。从犯辩护尤其体现在总经销商中公司经理、小股东、部门负责人、财务、单个产品合伙人等,以及下属经销商、合作商、平台负责人等相关人员以及经销商负责人。

辩护要点:产品来源、讲师、宣传、产品价格的确定,均由供货商制定,作为经销商一方并未负责,亦没有决定权。在供货商安排、指导、并把控销售窗口大前提下,经销商仅仅是联系客户来参会、提供场地、主持串场、在讲师会销时鼓掌附和等可替代的从属性帮助作用,在共同犯罪中仅起次要或辅助作用,系从犯。

(2019)苏0583刑初593号:昆山平台作为南京东鼎生物科技有限公司下设的销售平台,平台的主任、督导、业务员、讲师均由东鼎公司招聘、培训后分配到昆山平台,并接受东鼎公司的考核,保健品、检测仪器等由东鼎公司下发,大额货款由东鼎公司收取,由东鼎公司对昆山平台人员结算工资,东鼎公司对昆山平台具有全面的和实质性的管理和控制。被告人张元善、陈莲莲等人作为东鼎公司派驻昆山平台的员工,按照东鼎公司确定的模式和指示实施诈骗活动,接受东鼎公司的管理,在共同犯罪中均起辅助作用;被告人李淑芹作为经销商,综合全案,在整个诈骗犯罪中起次要、辅助的作用,各被告人均为从犯。

(2022)沪0110刑初371号:胡某(另案处理)设立上海A有限公司,招募人员成立团队,以叶某(另案处理)等人为讲师,通过被告人刘某1、罗某1等“经销商”发展老年客户,以参加健康讲座为名将老年人诱骗至胡某等人预定的“餐诊”会场,并事先将老年人病情告知叶某,再由叶某冒充中医,以一对一免费“诊疗”方式,将低价购入的“南山素一号”等普通食品谎称为具有慢性疾病治疗功效的保健品,骗取老年人高价购买,所得款项按约定比例分成。其中,刘某1、罗某1等“经销商”负责发展老年客户,接送、陪同老年人并收取货款。法院认定被告人刘某1、罗某1系从犯。

(五)程序之辩:挖掘对当事人有利的突破点

1.管辖问题

笔者办理某保健品诈骗案一审阶段时,发现该案管辖存在重大问题,管辖地即非犯罪行为发生地,亦非受害人所在地,而是行为人的户籍所在地,而行为人多年不在户籍所在地居住。考虑到两地法治水平可能影响案件的审理结果,笔者通过提交管辖权异议申请,最终承办法官认可管辖权存在问题,案件中止审理。

2.证据问题

(1)针对控方出示证据质证

保健品诈骗罪中,需重点针对侦查机关收集的鉴定意见、专家意见、审计报告、证人证言、被害人陈述等核心证据细致审查。

对于鉴定意见的质证,重点围绕合法性开展审查,如是否签订委托书、电子数据的提取程序是否合法、鉴定人员是否具备电子数据的鉴定资质。

部分案件中,在案证据还会有《专家意见》,针对该证据,可以从不是法定的证据类型、出具意见的专家未取得和提供相关的鉴定人资质和鉴定执业资质,发表的意见仅为学术意见,不能达到公诉机关证明存在虚构事实的证明目的、专家意见引用的直播内容片面甚至是曲解,论据存在断章取义、歪曲事实等问题,其结论不应作为证据使用等方面进行质证。

审计报告作为认定销售金额最重要的依据,对三性都应进行充分质证,实务中常见辩护要点包含人员资质、审计金额中应扣除退款金额、受害人未陷入错误认识金额的部分等方面进行质证。

对于证人证言、被害人陈述等言辞证据,重点关注侦查机关收集的笔录是否具有真实性、客观性,是否诱导性发问,是否有购买者清楚认识到涉案产品的性质,如其清楚地认识到涉案保健品不具备药效,涉案保健品确系正规保健品,此种情况下充分质证争取打掉诈骗金额。

(2)辩方可收集提交有利证据

第一类是关于产品宣传内容来源的相关证据材料,包含书籍、专业论文、专家视频、电视栏目、杂志、电视广告等,以证明直播中产品功效宣传均来源于书籍、论文、权威媒体栏目等合法素材,仅为 “内容搬运”,非胡编乱造的诈骗话术,否定“故意虚构事实” 的主观故意。

第二类是关于产品宣传性质的相关证据材料,包含直播视频资料、证明主播在直播中以滚动播报方式申明“所售产品为食品/滋补品/保健品,非药品,不代替药物治疗”,且承诺14天无理由退货,证明无诈骗主观故意。

第三类是关于产品宣传行业惯例的相关证据材料,包含电视广告、不同品牌保健品价格对比表、实物及发票等,以证明保健品行业宣传存在夸大成分具有普遍性,涉案宣传未超出行业常规,不能以此推定非法占有目的。

第四类关于产品售后机制的相关证据材料,包含发货、退货、复购表、退货明细及聊天记录、回访电话录音等,以证明 项目有明确退货机制且实际发生退货,公司积极履行售后责任,具有履约能力和意愿,无截留资金的非法占有目的。

第五类是关于产品效果的相关证据材料,包含公司收到的感谢信、九江经销商与消费者的微信聊天记录、部分被害人陈述,以证明部分消费者认可产品效果,购买行为系自主选择,未因“虚假宣传”陷入错误认识。

第六类关于产品实际性质的相关证据材料,包含国家卫健委相关政策文件以及检测报告、专家论证法律意见书等,以证明涉案产品属于“药食同源”范畴,涉案产品主要成分具有一定保健作用,讲师宣传仅存在夸大,非完全虚构功效,存在合格产品交易基础,积极履行销售义务,主观无非法占有目的,不构成诈骗罪。

(六)其他量刑情节之辩

自首、立功、积极退赃退赔、取得被害人谅解,体现悔罪态度,应作为法定或酌定从轻、从宽情节考量,在此不再赘述。

结 语

尽管保健品诈骗案件打击从严,对于辩护工作的开展确系一大挑战,但我们也通过类案裁判看到这类案件仍存在较大争议,具有很大的辩护空间,刑期上能够实现很大逆转。作为辩护律师,在个案面前,辩护思路不能“一刀切”的模板化操作,如何通过无罪辩护或者“无伤大雅”和解方式的罪轻辩护为当事人争取到更好的结果,才是辩护之根本目标。而辩护工作的价值,正在于通过扎实的证据梳理与严谨的法律论证,推动案件回归“以事实为依据、以法律为准绳”的轨道,既守护司法公正,也为保健品行业的合规发展划定清晰边界。

注释:

1. 如涉案产品添加有毒、有害物质或非法添加药物,一般以生产、销售有毒、有害食品罪或者生产、销售假药罪等处理

2.常州市中级人民法院发布2022年度消费纠纷典型案例之一:陈某某保健品诈骗案(2020)苏0402刑初603号

3.(2023)沪0120刑初526号、(2021)沪0113刑初735号、(2020)吉0183刑初68号等

4. 最高人民检察院发布惩治制售假冒伪劣商品犯罪典型案例之九:吕某某等人诈骗案

5.(2024)豫15刑终24号、(2023)鄂0581刑初123号

6.(2021)皖13刑终15号

7. (2018)苏1091刑初189号

8. (2015)汉刑初字第232号

9. (2021)赣0302刑初150号

10.(2021)鄂09刑终333号

11.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“六、证据的收集和审查判断(一)办理电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”。

12.(2018)苏0213刑初1080号、(2020)皖04刑终127号等

13.(2017)川0108刑初586号

14.(2023)鄂0581刑初123号

15. (2016) 沪0116刑初741号

16.(2023)沪0120刑初269号

17.(2020)京0118刑初15号

18.高安市人民法院发布打击电信网络诈骗、养老诈骗典型案例之六:被告人谢某等3人虚假广告案——警惕“虚假宣传”保健产品骗局

19.(2021)晋05刑终58号

20.(2020)苏0724刑初83号

21.(2022)粤1624刑初122号

22.https://mp.weixin.qq.com/s/BRcZIcsKVO4AJl_t0Q-SQw

声 明

本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1