作者:李迎春、陈泓舟

一、研究背景 笔者近期所承办的一起执行异议诉讼案件,系较为典型的基于工程款抵房衍生的排除强制执行异议案件。本案基本事实在同类案件中亦具有代表性,可归纳为:实际施工人挂靠某建工集团,实际承建开发商开发的某商业地产总承包项目,在整体项目竣工交付并完成结算后,开发商尚欠实际施工人工程尾款及质保金。故开发商与实际施工人协商一致以该项目部分商品房折价抵偿所欠付工程款,并于同日达成《工抵房协议》,后就工抵房签订《购房意向书》《商品房买卖合同》,但始终未就工抵房办理房屋网签及过户登记,导致前述工抵房仍在开发商名下。近期,因开发商所欠另案债权人的民间借贷案件进入执行程序,执行法院对前述工抵房进行强制执行,故笔者接受实际施工人代理,提出旨在排除工抵房强制执行的执行异议。 二、问题提出 在本案执行异议阶段及执行异议诉讼的一、二审阶段,受案法院均认定案涉项目的实际施工人与开发商之间达成以房抵扣工程款,即以房抵债协议,属于已签订合法有效的书面买卖合同,但因实际施工人自身原因未办理过户登记,不符合《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》(下称《执行异议复议规定》)第二十八条的第四项要件,故未支持排除强制执行异议。此后,笔者经研究认为本案还存在另一代理思路:本案的以房抵债协议应为实际施工人与开发商就案涉房屋达成工程折价协议,系行使建设工程优先受偿权中折价方式,依据《中华人民共和国民法典》(下称《民法典》)第八百零七条足以排除执行,原审判决存在《中华人民共和国民事诉讼法》(下称《民事诉讼法》)第二百一十一条第一项、第六项的再审申请情形,故就本案申请再审,经再审法院审查,裁定提审本案后最终改判,支持了我方的执行异议。 以案为鉴,笔者在代理过程中产生如下思索:在以物抵债协议情形下就《执行异议复议规定》第二十八条与《民法典》第八百零七条建设工程优先受偿权的法律适用如何区分?主张工程折价协议排除执行但存法条竞合时如何确定审查依据?笔者不揣浅薄,拟从如下方面展开论述,以飨读者。 三、工程折价与以物抵债的实质区分 本案中,原审法院混淆了工程折价协议与以物抵债协议的实质区别。原审法院认定实际施工人以以物抵债方式与开发商签订房屋买卖协议,其对案涉房屋享有的是物权期待权,仍属于债权,并不优先于另案债权人的民间借贷普通债权,故不足以排除执行。但工程折价协议与以物抵债协议存在诸多实质区别: 1. 在标的物权利负担方面 工程折价协议的标的物房屋,是工程款债权客体的物化,而工程款债权的优先受偿权具有排他效力,即根据现行《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第三十六条及《最高人民法院关于商品房消费者权利保护问题的批复》第一条,优先于抵押权及其他债权,仅落后于商品房消费者购买权,但以物抵债协议的房屋所对应物权期待权,仅在满足《执行异议复议规定》第二十八、二十九条条件时才有优先性。 2. 在协议内容方面 工程折价协议是《民法典》第八百零七条规定的实际施工人行使建设工程优先受偿权中变价权的方式之一,主要在于对承建工程的变价来担保工程款债权,故工程款折价协议排除执行的效力直接来源于工程款优先受偿权的排他效力,而非执行标的物受让后转移的所有权。该排他效力是法定优先权的性质决定,源于主体的特定性即工程承包人,客体特殊性即为适于变价的商品化不动产并非给付行为,权利依据的公开性即法律规定工程款优先受偿权可直接区别于其他法律关系。但以物抵债协议主要约定所有权转让以消灭原始债权关系,而该原始债权关系并无优先性,故只有在所有权转让完成后才能排除执行。 3. 标的物处分权方面 工程折价协议是在司法拍卖前达成并将承建工程形成的建筑物不动产物化后交付并占有,进一步强化了工程款优先受偿权的排他效力,足以排除对特定化建筑物的查封、拍卖措施。但以物抵债协议仍属于债权,在所有权未变更情况下,无权对标的物进行处分。 (以上观点可参照《人民司法》2025年第02期 最高人民法院 冯文生法官发表的《协议工程折价排除强制执行的审查办法》) 四、竞合适用情形下审理依据的确认 原审判决认定案涉项目的实际施工人与开发商之间达成以房抵扣工程款,即以房抵债协议。在实际施工人与开发商达成以房抵债协议后,双方就案涉房屋签订了房屋买卖合同,行为有效。然而,原审法院是将当事人援引的《执行异议复议规定》第二十八条作为本案的唯一审判依据,将当事人诉辩争点直接作为庭审争点,导致本案审判方向偏移案件基本事实,即忽视了已查明系实际施工人与开发商达成的以房抵债协议,实质为工程折价协议,是属于行使建设工程优先受偿权中变价权的事实,导致诉辩审三方并未围绕真正争议焦点开展诉讼活动。 因此,本案的真正争议焦点总结并论述如下: 1. 实际施工人是否在法定期限向开发商就案涉工程价款行使工程价款优先受偿权 按照当时有效的《《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第二十二条规定,承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月,从发包人应当给付建设工程价款之日起算。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)理解与适用》一书中对于建设工程优先受偿权起算时间写明:建设工程实际交付的,以建设工程交付之日为应付款时间。故,根据案涉建设工程综合竣工验收表及移交清单,结合原审判决认定事实,可知案涉房屋所在的整体工程于2018年9月进行竣工验收并交付,实际施工人与开发商于2018年10月达成《工抵房协议》,于同日签订案涉房屋的《购房意向书》,后于2018年11月签订《商品房买卖合同》,前述以不动产折价协议签订是在建设工程价款优先受偿权的行使期限内。 2.实际施工人与开发商签订的以房抵债协议是否属于建设工程优先受偿权的实现方式 如前所述,双方就案涉两套房屋达成《工抵房协议》的书面文件后,签订相应《购房意向书》和《商品房买卖合同》,符合当时有效的《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定及现行实施的《民法典》第八百零七条,即以房抵债协议书冲抵工程款的变价权行使方式,实现建设工程优先受偿权。 3.实际施工人与开发商签订的以房抵债协议能否排除另案债权人的强制执行 案涉房屋系实际施工人工程款债权的物化载体,根据当时有效的《最高人民法院关于建设工程优先受偿权问题的批复》第一条,实际施工人的工程款债权优先于被实际施工人的民间借贷普通债权得到受偿,实际施工人就案涉房屋享有的权利足以排除强制执行。 四、行使建设工程优先受偿权排除执行的审理意见及案例支撑

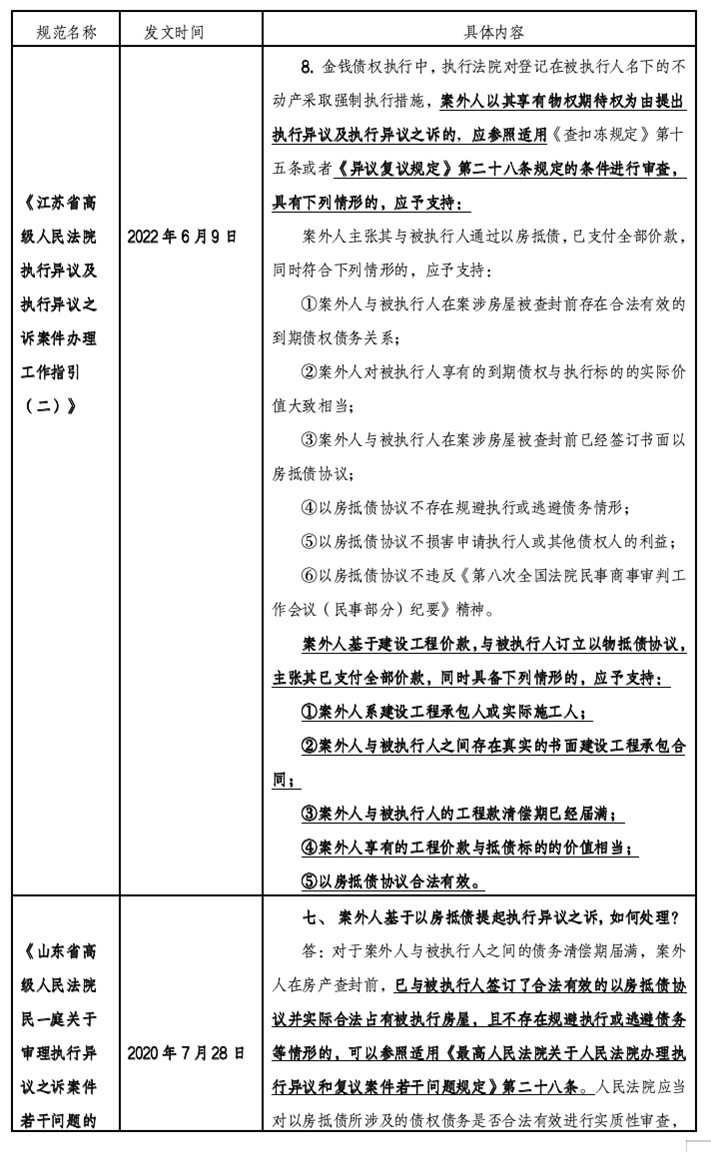

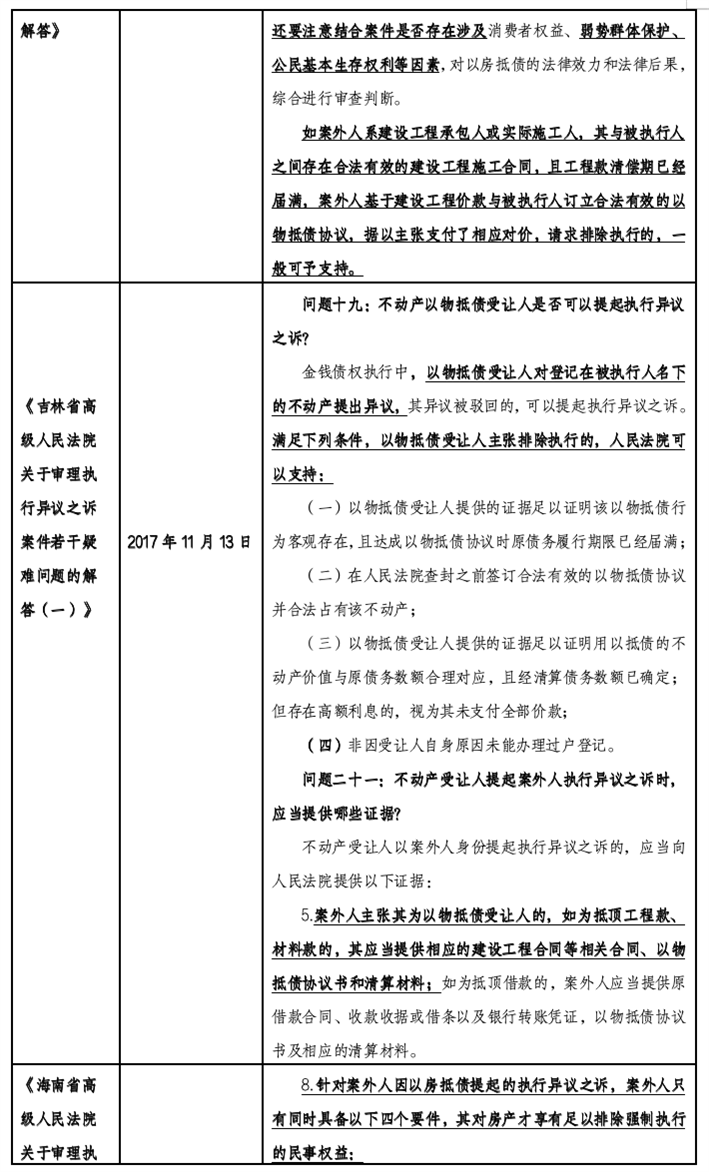

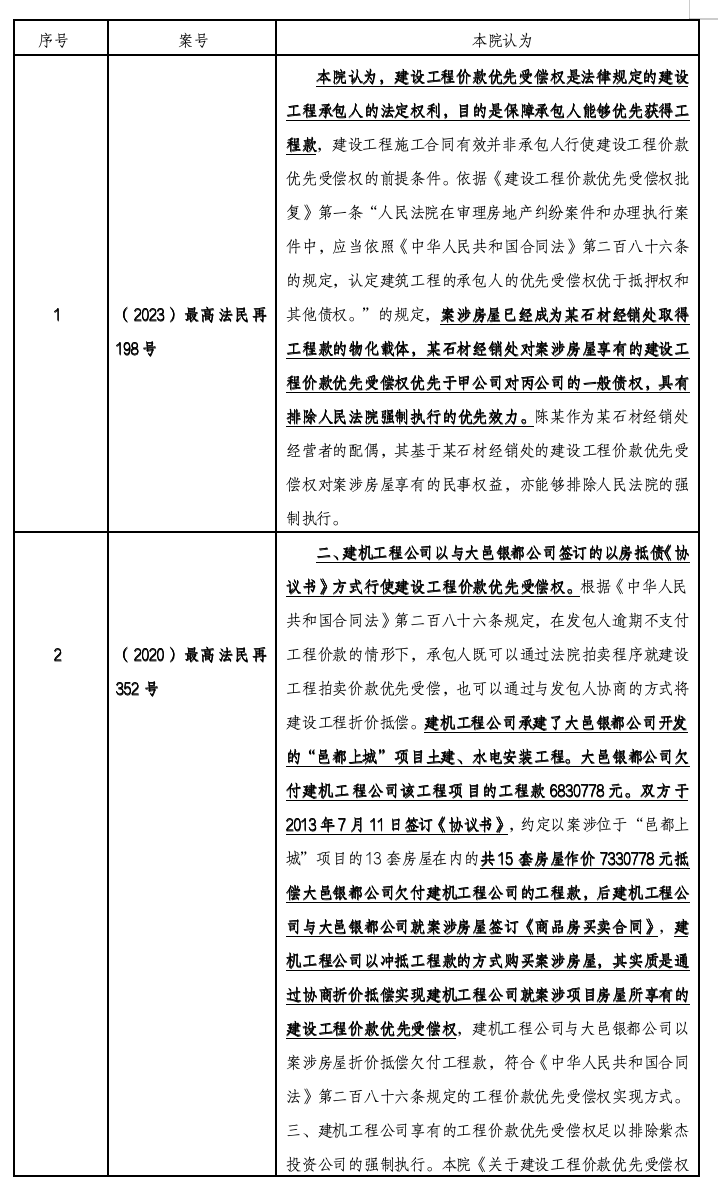

1.《执行异议之诉》第十七条确定建设工程优先受偿权排除执行的裁判基石 《执行异议复议规定》第二十四条规定:对案外人提出的排除执行异议,人民法院应当审查下列内容:(一)案外人是否系权利人;(二)该权利的合法性与真实性;(三)该权利能否排除执行。前述条款确立了人民法院审查排除执行异议案件的基本审理思路。2025年7月24日施行的《最高人民法院关于审理执行异议之诉案件适用法律问题的解释》第十七条规定:人民法院对登记在被执行的发包人名下的不动产实施强制执行,案外人以其与被执行人约定以不动产折抵工程债务为由,提起执行异议之诉,请求排除抵押权和一般金钱债权的强制执行,并能够证明其主张同时符合下列条件的,人民法院应予支持:(一)案外人依据《民法典》第八百零七条规定,在查封前行使建设工程价款优先受偿权,与被执行的发包人签订合法有效的以不动产折价协议;(二)有证据证明抵债金额与抵债时执行标的的实际价值基本相当。北京大学法学院常鹏翱教授在《法律适用》2025年第9期“专题研究:聚焦‘执行异议之诉司法解释’”栏目所发表的《以物抵债协议的执行异议之诉特别规范——以<执行异议之诉解释>第17条为分析对象》一文中指出,第17条事关以物抵债协议,适用于建设工程价款优先受偿权,针对的大致情形为:发包人未按约定向承包人支付工程款,承包人依法行使建工优先权,与发包人约定以全部或部分建设工程折价抵债;在转移登记前,建设工程抵押权人或发包人的一般金钱债权人申请强制执行建设工程,承包人提起异议之诉。对比而言,第17条的适用领域特殊,是以物抵债协议的异议之诉特别规范。 2.多地高院对于执行异议案件中以物抵债的审理意见,已明确实际施工人以物抵债可排除执行情形 多地高院颁布的对执行异议案件以物抵债审理意见,均明确支持基于建设工程价款形成以物抵债协议排除执行的适用要件,现将检索规范以表格方式罗列如下:

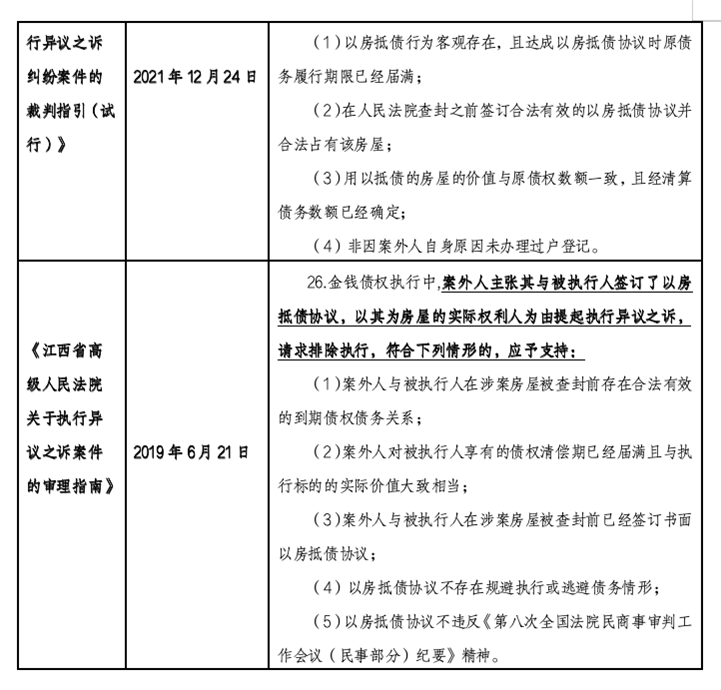

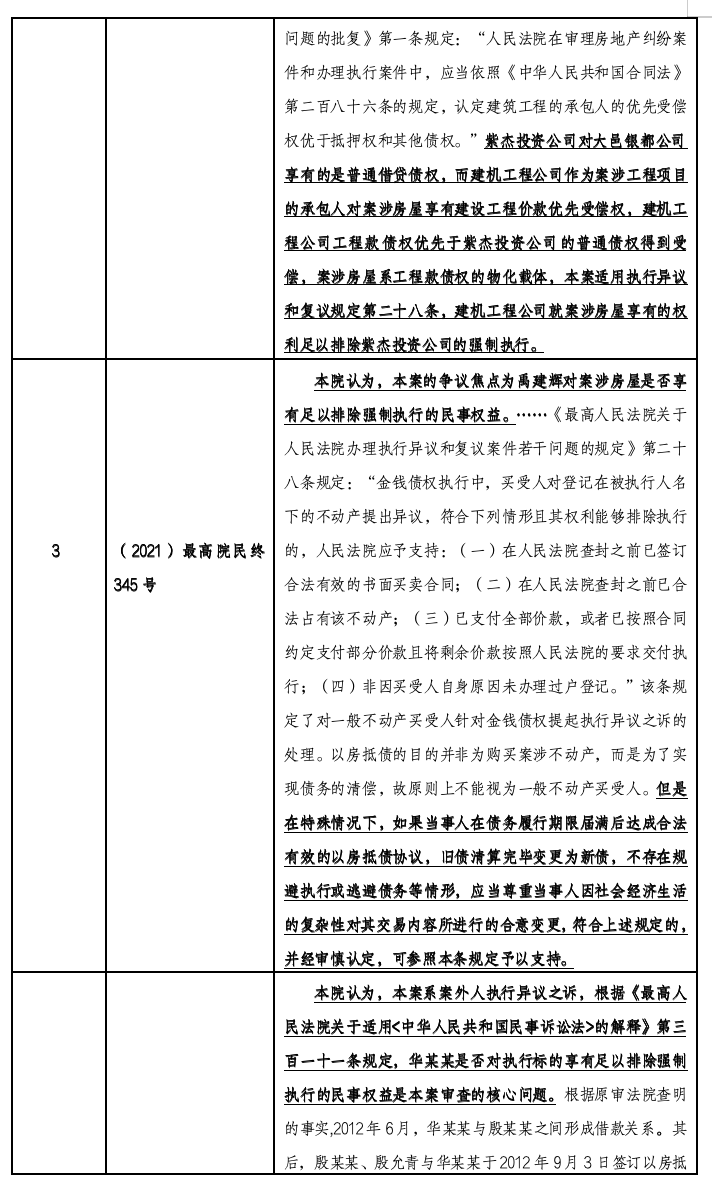

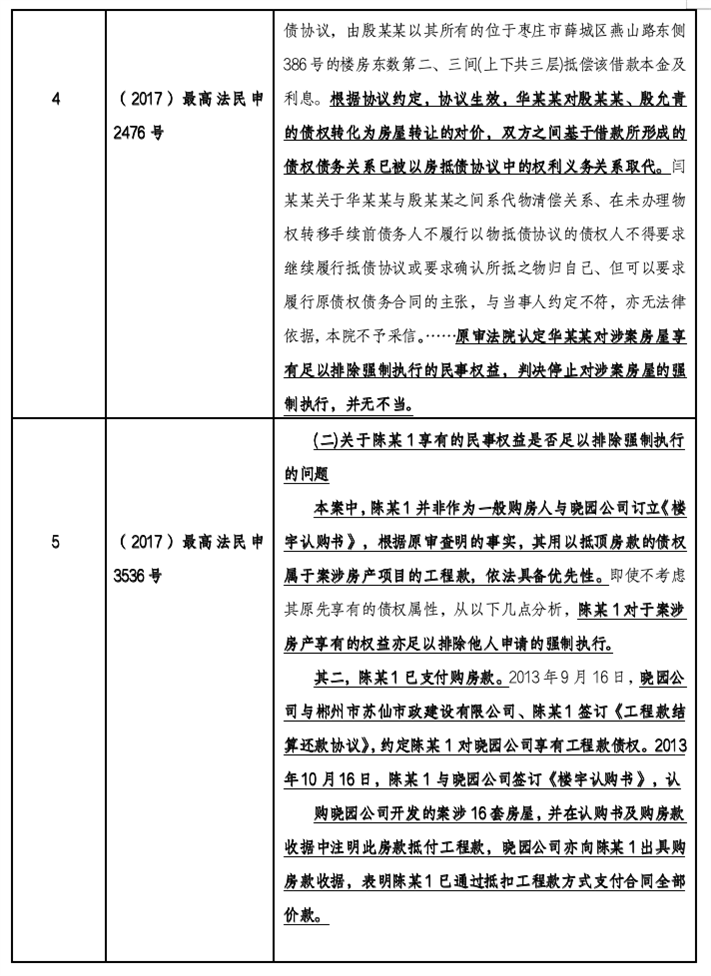

2.最高院多起裁判的要旨明确基于工程款债权形成的以物抵债协议,具有优先保护性,足以排除执行

代理人就最高院审级所检索案例以表格方式罗列如下:

结 语

已承建工程债权协议折价实现工程债权的优先受偿权是《民法典》第八百零七条的明文规定,故工程折价协议基于建设工程优先受偿权性质,优先于其他普通债权,有权排除其执行。深入而言,笔者认为法律效果和社会效果的有机结合才是最好的政治效果。纵观工抵房排除执行异议的类案,背景原因多系承包人与发包人通过签订工程折价协议来促成对应工程款以房抵款,当时的抵款金额是明显高于房屋市价,双方均是处于定分止争目的才协商折价。如今,非因商品房消费者等特殊债权人的强制执行就让已履行多年的以房抵债无法实现,结合当下全国房价低迷的特点,即便案涉房屋被强制执行产生拍卖款项,也将导致拍卖款项大概率低于当时抵扣工程款金额,况且承包人又基于工程价款优先权先行受偿,最终导致拍卖款受偿完后还存剩余工程款,承包人又要另诉追偿,更遑论发包人另案债权人的普通债权事实上能否受偿情况,最终司法结果只是徒增司法程序、浪费司法资源。有基于此,《执行异议之诉解释》第十五条规定了以物抵债的债权人提起执行异议之诉如何处理,而第十七条实为该条的特殊规定,明确以不动产折抵工程债务的债权人提起执行异议之诉的处理规则。

声 明

本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1