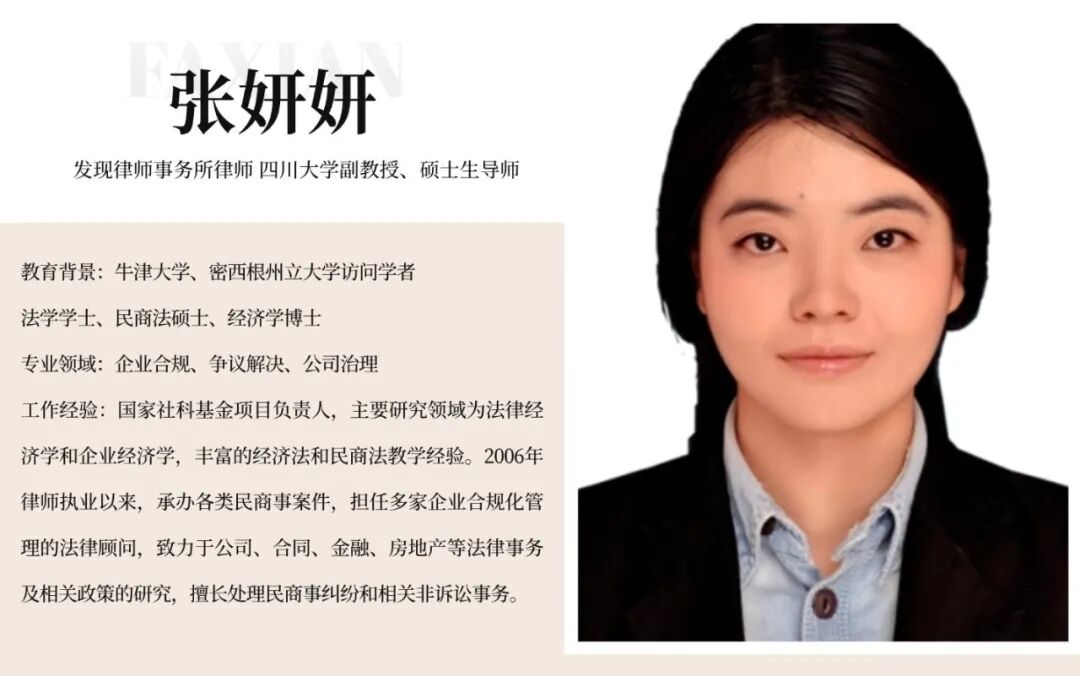

作者:张妍妍、蒋达炜、朱丹

引言 依据我国公司法的立法原意,公司股东会和董事会的职权法定,股东会对重大利益事项享有最终决策权,董事会享有经营管理事项的权力,僭越行权所作出的决议应属无效。因此,在没有转授权也没有公司章程特别规定时,股东会的职权不能由董事会行使。而在公司治理实践中,公司的管理创新通常以股东会的职权下沉为表象,股东会经决议将法定职权转授董事会。此类授权看似提升决策效率,实则暗藏法律风险。 各地司法判决对这类决议的效力也长期存在争议,比如:(2015)黔高民商终字第61号判决认为章程规定“修改公司章程等权力由董事会行使”是无效规定;(2020)苏11民终626号判决则认定“股东会决议委托董事会修改章程”合法有效。又比如:(2016)京01民终6676号判决认为“股东会授权董事会对150万元以下的投资计划有决定权”的决议无效;(2017)最高法民申1794号再审法院则认为“股东会可以将决定公司经营方针和投资计划的权力赋予董事会”。 由此,股东会作为公司权力机构,其法定职权的让渡是否合法?转授权的权力范围如何划定?本文梳理公司法相关法条及学术观点,分析股东会职权转授权的法律逻辑与实务要点,尝试厘清两会的职权边界,为企业合规治理提供参考。

一、问题的提出

根据公司法第五十九条第1项的规定,“股东会行使下列职权:(一)选举和更换董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(二)审议批准董事会的报告;(三)审议批准监事会的报告;(四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(五)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(六)对发行公司债券作出决议;(七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(八)修改公司章程;(九)公司章程规定的其他职权”。同时,第五十九条第2项明确表述“股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议”。 实践中争议的焦点集中于:除法律明文允许转授的职权(如发行债券)外,其他法定职权能否通过章程或决议转授给董事会? 一种观点认为:转授权可能混淆组织结构间的职权边界,破坏职权法定的规则从而危及少数股东的权益,故应严格限制股东会转授权的范围,除法律明文列举的可转权力外,其他职权不得转授权。 另一种观点则主张:未明确禁止的职权(如利润分配、关联交易)皆可通过章程自治转授,符合“私法自治”原则,尤其对两权分离的公司更具效率价值。本文以现行公司法为依据,结合公司法人机关的具体职权性质与法理推导,对股东会转授权的范围提炼出如下分析框架。 二、可转授权给董事会的股东会职权

一种是基于公司法的明确规定,主要包括以下四个法条的可授权事项: 1.发行公司债券的决议权(第五十九条第2款),这是股东会法定职权罗列后直接明确的可转授权的项目,也是没有争议且不限定条件的可转授职权。 2.授权资本制下的新股发行权(第一百五十二条、第一百五十三条),股份公司的股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的新股(且限于货币出资),无需再经股东会三分之二以上决议。 3.特定情形下的股份回购决定权(第一百六十二条),公司回购自身股份的职权原则上属于股东会,但回购因执行员工持股计划或股权激励(第3项)、发行可转债(第5项)和股价维稳托市(第6项)这三种例外情形可转授董事会。 4.公司为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助(第一百六十三条第2款),经股东会决议,或者董事会按照公司章程或者股东会的授权作出决议,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 另一种是虽在股东会法定职权范围内,但在性质上属于公司日常经营管理的事项。结合比较法和公司实践情况,这类股东会职权的具体行使也应可以转授权给董事会: 1. 公司法第五十九条第1项后段关于“决定有关董事、监事的报酬事项”的职权,实践中这项职权由董事会行使比较常见,尤其是在董事会下设立了薪酬委员会的公司,一般都享有董事的报酬决策权。 2. 公司法第五十九条第4项“审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案”的职权,分红和弥亏的决策权涉及公司日常经营管理,实践中尤其在两权分离的公司中,该权力一般由董事会行使,应属可以转授权的事项。 三、不可转授权给董事会的股东会职权

基于职权性质与立法目的的排除,股东会的以下法定职权不可转授权: 一类是根据其法律性质应属禁止转授权的事项,主要包括: 人事选举权(第五十九条第1款前段):选举或更换非职工代表董事、监事的职权,若转授董事会,则形成“自己选举自己”的逻辑悖论,破坏监督制衡。 监督报告审议权(第五十九条第2款):股东会审议批准董事会报告的职权,若转授董事会,则等同于“被监督者自行审批监督结论”,丧失监督实效。 另一类是涉及股东重大利益的股东会特别决议事项,主要包括: 公司合并、分立、增资、减资、解散、变更公司形式及修改公司章程(第五十九条第5、7、8款)。此类职权均需股东会三分之二以上表决权通过,因其直接影响公司存续、股权结构及治理框架,属于“股东核心利益事项”,转授董事会将架空股东会的最终决策权,故应属不可转授权事项。 四、法定、章定的两会分权可否转授权?

除了两会法定清单上的职权,还有一些权力公司法未明确由股东会还是董事会行使,而是规定由章程厘定分权规则,比如第五十九条(九)和第六十七条(十)项的兜底规定“公司章程规定的其他职权”。此外,章定的分权规则还主要涉及以下三种交易: 一是公司对外投资或担保。根据公司法第十五条第1款规定:“公司向其他企业投资或者为他人提供担保,按照公司章程的规定,由董事会或者股东会决议。”第2款规定:“公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,应当经股东会决议。”由此 ,公司如果为股东和实控人以外的主体提供担保,则既可以股东会决议,也可以董事会决议。具体由章程来细化权力分配的规则,比如可以规定100万以上的担保由股东会决议,100万以下的担保由董事会决议,等等。 二是董监高关联交易。根据公司法第一百八十二、一百八十三、一百八十四条的规定,董监高从事自我交易、篡夺商业机会交易、竞争业务交易时,应“按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过。”由此,这三类关联交易的决策权也是由章程规定两会的分权规则。 三是公司聘用会计师事务所。根据第二百一十五条第1款的规定,这类决议由股东会、董事会或者监事会决定均可,具体由章程对决议机关作出选择。 针对以上交易,本文认为其中所涉的法定职权不可转授权,而章定职权可以转授权,具体而言: (1)公司法第十五条第2款中涉及的关联担保应由股东会决议,该规定是股东会法定职权的特别规定,不可转授权给股东会以外的任何机关和个人行使,即关联担保的决议只能由股东会作出; (2)而非关联担保、董监高关联交易、选聘会计师事务所的决策权由章程规定,这里体现出立法者一方面限定了该事项由两会决策,另一方面给予公司私法自治空间,可自行选择其一行权。由此基于所涉条款的立法本意,本文认为:如果公司章程就前述事项有明确的分权规定,股东会将章定为自身的职权转授权给董事会的应属有效;如果公司章程未就前述事项有明确规定,股东会或董事会作出的决议也应属有效。 五、合规建议:转授权的边界把控与风险防范

(一)明确“可转授权”的职权清单,避免越界

公司应严格对照新《公司法》第五十九条、第一百五十二条、第一百六十二条等条款,仅对明确允许转授权的职权(如发行债券、增资扩股、特定回购)和允许章程规定分权的职权(如非关联担保、关联交易、选聘事务所),通过章程细化授权规则。要避免将资本变动、人事选举等股东会核心职权下沉,同时亦要避免僭越董事会法定清单中的职权。 司法实践中,对明确允许转授权的事项法院认可股东会决议的效力,如(2016)京01民终4160号案例判决股东会授权董事会行使股权激励计划的回购决策权有效;而若行使属于董事会法定职权清单的权力则否定决议效力,如(2015)黔高民商终字第1号判决认为股东会决议因越权行使董事会对总经理的法定解聘权而无效。 (二)规范转授权程序,确保合法有效

若通过章程转授权股东会行使的某项职权,需在章程中明确规定授权范围、期限及限制条件(如金额阈值、决策流程),并保留股东会对授权执行的监督权(如定期报告、专项审计)。 司法实践中,法院认可股东会对重要事项的决定权,同时认可其授权董事会对该事项具体事宜享有决策权,如(2016)京01民终4160号判决激励计划执行权的转授权有效;而若决议内容超出法定、章定的职权范围和额度,法院会否定决议效力,如(2022)桂0329民初91号判决。 (三)警惕“个人转授权”的法律风险

避免将股东会或董事会职权直接转授董事长或总经理个人,尤其勿将股东会法定权力清单上的职权授权给个人行使,也勿将董事会职权概括式授权给个人。在司法实践中,“董事会授权董事长全权处理公司事务”的决议会产生效力争议,如(2015)杭下商初字第129号案。确需提高决策效率时,就法定清单以外的其他职权,可通过“具体授权+监督”机制实现。例如,董事会授权董事长在一定金额内审批合同,但超过限额需提交董事会决议,董事长决策后需向股东会报备重大事项。 结 语

股东会职权的转授权是公司治理灵活性的体现,但必须在法律框架内平衡效率与控制。新《公司法》通过明文列举权力清单和可转授条款,强化了核心职权保护,为实务操作划定了基本边界。企业应摒弃“职权下沉即高效”的片面认知,以“职权法定”为基石,通过章程精细化设计、程序规范化执行,避免因越权决议导致决议效力瑕疵的法律风险。 附:案例汇总 1.(2015)黔高民商终字第61号 2.(2020)苏11民终626号 3.(2016)京01民终6676号 4.(2017)最高法民申1794号 5.(2016)京01民终4160号 6.(2022)桂0329民初91号 7.(2015)杭下商初字第129号

案例一 贵州省高级人民法院 (2015)黔高民商终字第61号 法院认为:公司章程是公司成立的必备法律文件,体现股东意志,但必须遵守国家法律规定。根据《中华人民共和国公司法》相关规定,董事会和股东会均有法定职权和章程规定职权,但在修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并、分立、解散等重大事项上,只有股东会具有决定权。报业宾馆章程将股东会的法定权利规定由董事会行使,违反了《公司法》的强制性规定,应属无效。因此,上诉人徐丽霞请求确认公司章程部分内容无效的权利存在,其上诉请求部分应予支持。 案例二 江苏省镇江市中级人民法院 (2020)苏11民终626号 法院认为:根据《公司法》第四十三条第二款“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过"的规定,修改公司章程须经股东会会议代表三分之二以上表决权的股东通过。本案中,江苏一建集团镇江公司全体股东通过决议委托公司董事会修改公司章程,符合《公司法》第四十三条第二款规定的修改公司章程程序。同时,案涉《章程》及《章程修正案》中亦未有修改章程须经公司股东签字(盖章)的规定,且工商登记备案并非章程修正案的生效条件,故案涉《章程修正案》合法有效。 案例三 北京市第一中级人民法院 (2016)京01民终6676号 法院认为:恒通公司上诉称,股东会决议第二项内容仅是股东会授权董事会对150万元以下的投资计划有决定权,不构成对公司章程的修改,即便该决议内容与《公司章程》相冲突,亦不是决议无效的法定事由,而是决议被撤销的事由。对此本院认为,恒通公司《公司章程》第八条规定,股东会决定对外投资计划。涉案股东会决议将该职权部分授予董事会,其实质是修改了《公司章程》第八条关于“股东会决定对外投资计划”的内容,在未取得恒通公司三分之二以上表决权的股东同意的情况下,该决议内容违反了《公司法》第四十三条关于“股东会会议作出修改公司章程的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过”的规定,一审法院认定该决议内容无效,具有事实及法律依据,本院对恒通公司的该项上诉意见,不予支持。 案例四 中华人民共和国最高人民法院 (2017)最高法民申1794号 法院认为:《公司法》并未禁止有限责任公司股东会自主地将一部分决定公司经营方针和投资计划的权力赋予董事会。故珠峰商贸公司《公司章程》第27条有关应由股东大会作出决议的重大事项中“公司自主对公司资产开发,由董事会决定并向股东大会报告,不受上述金额(300万元)限制”的例外规定,并不存在因违反法律、行政法规的强制性规定而无效的情形。召开董事会形成决议,决定设立珠峰石棉磷化分公司,并未违反《公司章程》中有关董事会职权的规定。 案例五 北京市第一中级人民法院 (2016)京01民终4160号 法院认为:董事会根据股东大会对限制性股票激励计划的概括授权,对不符合激励条件的离职人员所持限制性股票作出回购注销决议,属于执行股东大会授权的正当履职行为。该决议内容与激励计划及授权范围一致,不违反公司章程关于董事会职权的规定,不得以“减少注册资本需经股东大会决议”为由主张董事会越权。 案例六 资源县人民法院 (2022)桂0329民初91号 法院认为:根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款和第二十条第一款的规定,公司股东会决议内容若违反法律、行政法规或涉嫌滥用股东权利,则决议无效。本案中,2022年1月5日的股东会决议1和2与先前已被法院判决无效的决议内容相同或相关,涉嫌滥用股东权利,应认定无效。同时,2022年1月5日的股东会决议3超出《公司法》第三十七条规定的公司股东会法定职权和公司章程规定的股东会职权,原告主张撤销该决议,本院依法予以支持。 案例七 浙江省杭州市中级人民法院 (2015)杭下商初字第129号 法院认为:本第2项议案内容为授权董事长方鹏代表浙江益和公司处理全部事务。方鹏系浙江益和公司的董事长、法定代表人,其有权代表公司处理事务,董事会的授权亦符合公司章程对于董事会职权的规定。第3项议案内容为对浙江益和公司及两家关联公司进行审计,以清查公司资产。该议案内容属于董事会职权范围,不违背公司章程规定,至于是否有必要审计及是否能够审计,不属于法院对公司决议撤销纠纷的审查范围。综上,涉案临时董事会的会议召集程序、表决方式未违反法律、行政法规或者公司章程,其决议内容亦未违反公司章程。

声 明 本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1