实际施工人三部曲之(一)实际施工人突破合同相对性的对象问题 || 发现原创

关注发现,认识更多有温度、有灵魂的法律人

示例:某施工工程项目,A公司作为发包人(业主、建设单位),将工程发包给了B公司(承包人、施工单位),然后B公司又将工程转包给C公司,C公司又将部分工程违法分包给了D公司,D公司又将部分工程交由E公司实际完成。此时,对于E公司实际完成的部分工程而言,存在A-E的发包、转包及违法分包关系。

引言:实际施工人作为最高人民法院在《最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(已废止)中首次提出的概念,同时在该解释中首次明确了实际施工人可以突破合同的相对性而向与之不具有合同关系的发包人主张权利。

由于法律法规制定的滞后性,最高人民法院在创设某一新概念时,自然无法规范该概念下涉及到的所有问题。如上示例所述背景,若D公司欠付E公司工程款,E公司能否以实际施工人身份向A、B、C三个公司主张权利?本文尝试对此一探究竟。

一、实际施工人身份的认定

对于实际施工人这一概念,最高人民法院在《关于统一建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”的司法认定条件的建议的答复》中将之定义为“依照法律规定被认定为无效的施工合同中实际完成工程建设的主体,包括施工企业、施工企业分支机构、工头等法人、非法人团体、公民个人等,是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》确定的概念,目的是为了区分有效施工合同的承包人、施工人、建筑施工企业等法定概念”,也即实际施工人也就是指在无效合同中实际完成工程建设的主体,与”发包人”、“承包人”等身份概念属于同一类型。

在最高人民法院上述意见的基础上,部分高级人民法院出台了专门文件对于如何认定实际施工人的身份提出了指导性意见,可以作为司法实践中认定实际施工人身份的参照标准,部分意见摘录如下:

在当前的建工领域中,最容易与实际施工人这一身份概念混淆的是“劳务班组”。“劳务班组”在通常情况下只提供劳务工作以及提供辅助性材料,并不满足上述意见中规定的“实际提供劳力、资金、材料完成全部工程施工”的条件。因此,“劳务班组”实际上并不能主张其具有实际施工人的身份。

二、法院制定的规范性文件中存在的分歧

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》实质上沿袭了《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第二十四条的规定,赋予了实际施工人可以突破合同相对性直接向发包人主张支付工程价款的特殊权利。虽然在该条中载明的可以被突破合同相对性的对象是发包人,但是在转包、违法分包的情况下,承包人(即示例中的B)相对于转包关系中的“承包人” (即示例中的C)来说,也就是转包关系中的相对发包人。那么此时,相对发包人是否属于第四十三条中规定的发包人呢?这一问题在人民法院出台的规范性文件中存在较大分歧。

就最高人民法院自身而言,最高人民法院在《关于统一建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”的司法认定条件的建议的答复》中一方面强调“不得随意扩大实际施工人的适用范围”,一方面又强调“在欠付劳务分包工程款,进而欠付农民工工资情形下,实际施工人可突破合同相对性向与其没有合同关系的发包人、总承包人提起偿还劳务分包工程欠款的诉讼”,这样的规定也让人难以据此对上述问题即作出肯定性的答复。

(一)实际施工人突破合同相对性的对象仅限于作为项目业主的发包人

司法实践中主流意见认为,实际施工人突破合同相对性的对象仅指作为项目业主的发包人,不包括转包人、违法分包人这些中间环节的相对发包人。

持该意见的高级人民法院的司法观点如下:

(二)实际施工人也可向与之不存在合同关系的转包人、违法分包人主张权利

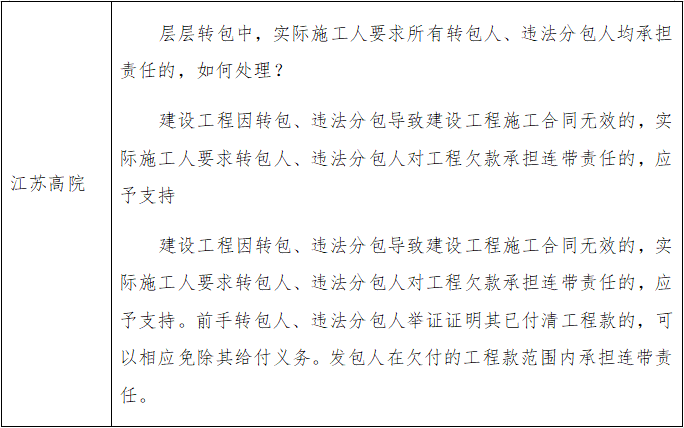

另一种意见则认为,实际施工人可以向全部的转包人、违法分包人主张权利,只要转包人、违法分包人没有向与之具有合同关系的相对方付清应付款项,就应当在欠付款项范围内承担连带责任。

持该意见的高级人民法院的司法观点如下:

三、最高人民法院在类案裁决中存在的认定差异

就实际施工人突破合同相对性的对象问题,不光是人民法院在制定规范性文件时存在分歧,最高人民法院在审理具体案件时,也会存在极大的认定差异,笔者对此总结如下:

(一)原则上:实际施工人突破合同相对性的对象仅限于发包人

(二)例外情形:存在某些特定条件的情况下,并非为发包人的总承包人、没有直接合同关系的转包人、违法分包人也属于实际施工人突破合同相对性的对象。

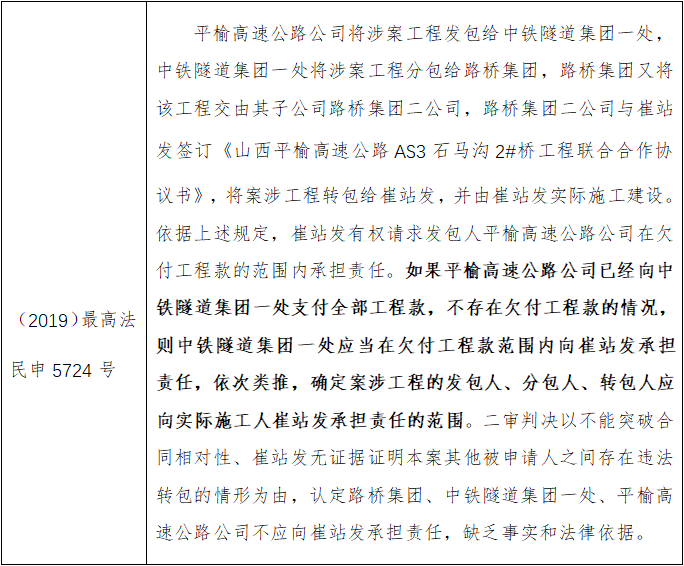

1、虽然是没有直接合同关系的转包人,但是判决其向实际施工人在欠付款项内承担责任不损害其利益。

2、如果发包人已将全部工程价款支付给总包人,则实际施工人有权突破合同相对性直接向总包人主张权利

3、总包人系相对于实际施工人的发包人,故实际施工人有权直接向其主张权利(笔者认为该裁判意见值得商榷)

最高人民法院在该案中直接认为承包人具有相对发包人的身份从而应当作为实际施工人主张权利的对象,该裁判观点与最高人民法院一直强调的不得随意扩大解释实际施工人关系中的相关概念问题的原则明显相悖。但因最高院在该裁定书中并未对此进行详细的说理分析,因此笔者暂无法明确最高院在该案中认定作为总承包人的湖南六建公司在欠付工程款范围内承担支付责任的法理。

但是,从湖北高院(2018)鄂民终958号二审判决中,载明该案存在“同时,湖南六建公司在履行与喳西泰公司之间合同过程中,其将涉案工程全部违法对外分包,并在喳西泰公司已支付的工程款项中多次扣除或截留而获得巨大利益,从而导致实际施工人向武龙、刘吉安未及时足额收到发包方支付的工程款,湖南六建公司存在重大过错。”的背景,也即作为承包人的湖南六建公司在该案中存在过错。笔者认为,该份判决可能是人民法院处于平衡各方利益的考量,但因之并没有严格缜密的法律适用逻辑,因此可能并不具有任何参考意义。

四、结语

纵观本文所述,对于文首提出的问题,实际上很难得到一个非常明确具体的答复。原则上,E公司除了找直接存在合同关系的D公司主张支付工程款,只能找作为发包人的A公司承担欠付工程款范围内的付款责任;符合例外条件的,E公司才有可能向中间的B公司、C公司主张权利。至于这例外条件为何,只能通过研究审理法院的过往案例来试图予以明确。

但正如河南高院所述,实践中,层层转包、违法分包的情形较为常见,一些判决将施工合同的承包人因转包或违法分包而随意扩大解释为发包人,从而适用《建设工程施工合同司法解释》第二十六条第二款规定,判令承包人在欠付工程款范围内承担责任的裁判意见不仅不符合发包人的法律规定造成逻辑混乱,而且导致合同相对性原则形同虚设。笔者也认为,虽然某些例外情形下要求承包人、转包人承担连带责任在某些情况下存在必要性,但在法律、司法解释层面没有得到明确规定的情况下,即使是最高人民法院也不应当对此随意进行扩大解释,也应当严格法律适用。

声 明

本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1