父母欠债,提前登记在未成年子女名下的房屋,能否被执行?|| 再审研析

关注发现,认识更多有温度、有灵魂的法律人

再审研析栏目,聚焦最高法院和四川高院再审案例,研析裁判要旨,启迪办案思路,每周三在这里与您准时相约。

本期作者:罗毅、卢禹竹

近年来,房产已成为被执行人资产的重要表现形式,人民法院办理该类执行案件的数量大幅增长。部分父母未雨绸缪、提前布局,在负债前就早已将房屋登记在未成年子女名下,试图在自己和子女的财产之间挖筑一条护城河,避免被执行时波及子女名下房屋。这些父母能否得偿所愿?本文以一则最高院再审裁定为基点,归纳裁判规则、深度解读案例并提出实务建议。

一、案情简介

(一)房屋情况概述

1.房屋买卖

2004年12月27日,李洪霖、薛英(夫妻关系)代其女儿李灏舸(1998年5月出生)作为买受人签订商品房买卖合同,购买案涉房屋。

2.房屋登记

2005年1月24日,李洪霖、薛英针对案涉房屋出具声明书,并进行公证。声明二人为李灏舸的父母,自愿为李灏舸购买了案涉房屋,购房款总额8,281,420元人民币,因李灏舸未成年,作为其法定监护人,全权代为其办理购房、受赠及产权的相关手续。

2005年3月9日,李洪霖、薛英将案涉房屋所有权登记在李灏舸名下,当时李灏舸不满7周岁。

3.房屋抵押

2007年1月10日,案涉房屋被李洪霖、薛英用于为中国农业银行大连分行营业部办理抵押登记(注:非为本案抵押,在本案所涉纠纷中李洪霖、薛英仅提供保证担保)。

4.房屋使用

案涉房屋被用作李洪霖、薛英实际控制的大连威兰德集团有限公司(以下简称威兰德集团)、大连航运在线信息技术有限公司(以下简称航运公司)、大连威兰德国际物流有限公司(以下简称威兰德物流公司)的经营用房,并非由李灏舸实际占有使用。

(二)诉讼与执行情况概述

1.基础纠纷

2014年,李洪霖、薛英、威兰德集团与李瑞泉签订保证合同,约定李洪霖、薛英、威兰德集团为李瑞泉向威兰德物流公司的借款提供连带保证责任担保。

此后,由于威兰德物流公司未按约还款,李瑞泉将李洪霖、薛英威兰德物流公司、威兰德集团等诉至法院,法院判决威兰德物流公司偿还李瑞泉借款本息和违约金,李洪霖、薛英、威兰德集团等承担连带偿还责任。

2.执行异议之诉

进入执行程序后,作为保证人的李洪霖、薛英未履行连带还款义务,李瑞泉申请执行李灏舸名下的案涉房屋。对此,李灏舸提起执行异议之诉,一、二审法院均驳回了李灏舸的诉讼请求。

李灏舸不服,向最高人民法院申请再审。

二、法院裁判

(一)一、二审法院

一、二审法院综合分析案涉房屋的购买时间、产权登记时间、购房款支付和购买后的使用情况等因素,认定案涉房屋应为李洪霖、薛英的家庭共有财产,故均未支持李灏舸的请求,认为不应停止对案涉房屋的执行。

(二)再审法院

1.再审裁判结果

2020年12月30日,最高人民法院作出(2020)最高法民再328号民事裁定书,裁定驳回李灏舸的再审申请。

2.再审裁判要旨

案涉房屋的承租人为李洪霖、薛英实际控制的航运公司,该租赁关系发生于家庭成员与其控制的公司之间,且李灏舸当时仍为限制民事行为能力人,案涉房屋的抵押、租赁均明显超过李灏舸作为未成年人的日常生活所需。该房屋由李洪霖、薛英实际出资,亦长期由该二人掌控的公司占有使用,据此可以认定案涉房屋仍作为家庭共同财产经营使用。一、二审法院认定案涉房屋应包括在李洪霖、薛英作为保证人的上述担保责任财产范围之内,并无不当。李灏舸申请再审称其对案涉房屋享有排除强制执行的民事权益,缺乏依据,本院不予支持。

三、再审团队解读

(一)案例研析

针对“父母欠债,提前登记在未成年子女名下的房屋,能否被执行?”这一问题,根据前述最高院案例可得出结论:即使父母将房屋登记在未成年子女名下,如果能够通过证据综合证明该房屋属于家庭共同财产,则能够被执行。

经再审团队梳理,主要可从以下几个角度主张房屋属于家庭共同财产:

1.资金来源

购房款源于父母的家庭共同财产,购入房屋,属于家庭财产形式上的转化,但未改变家庭财产的根本属性。子女当时尚未成年,没有独立的经济收入,购房资金并非家庭以外的其他人赠予或继承,因此仍属家庭共同财产。

2.房屋占有、使用

房屋的登记产权人虽然是未成年子女,但其明显超出子女的生活所需。房屋占有、使用的主体是父母,一直被用作父母二人所控制公司的经营场所。

3.房屋担保

房屋曾被作为抵押物从银行贷款或为他人提供担保,这些显然不是未成年子女的个人行为。因此,虽然房屋登记在未成年子女名下,但房屋的实际权利人并非子女,而是父母,该房屋仍是家庭共同财产。

4.登记目的

父母将房屋登记在未成年子女名下是出于规避债务、转移资产的长远考虑,该房屋应当作为家庭共同财产责任财产予以执行。

(二)观点争鸣

当前,法律法规并未对“父母欠债,能否执行提前登记在未成年子女名下的房屋”予以明确规定,故在理论界中,对前述裁判思路存在不同声音。

1.支持观点

目前,支持的观点位居主流。该观点认为:综合全案证据,如果房屋的资金来源以及占有、使用、收益的主体均为父母,即使房屋登记在未成年子女名下,亦可将其认定为家庭共同财产,不得排除执行。

可参考江苏省高级人民法院关于印发《关于执行疑难问题的解答》的通知(苏高法〔2018〕86号)第四条第(三)项:“对于被执行人未成年子女名下与其收入明显不相称的较大数额存款,登记在被执行人未成年子女单方名下的房产、车辆或者登记在被执行人和其未成年子女名下的房产等,执行法院可以执行。”

但其并非国家或四川省层面的通知,作用甚微,对于执行未成年子女房产问题仍待更高层面、更明晰的规定出台。

2.反对观点

有极少观点认为,将提前登记在子女名下的房产认为是家庭共同财产,将导致诸多弊端。首先,根据民法典第二百一十七条之规定,“不动产权属证书是权利人享有该不动产物权的证明”。如果动辄不认可登记在未成年子女名下的房产,有违物权的公示公信原则;其次,执行法院应当遵循审执分离理念,未成年子女不是被执行人,法院不应在执行过程中对房屋进行确权。

3.再审团队观点

再审团队认为:法院在综合评判的基础上,认定房屋为家庭共有财产而予以执行,并不不当。

究其原因,实践中一些父母在尚未出现具体债务之前即将房产登记在未成年子女名下,目的就是提前规避执行风险。若简单地以房屋登记在未成年子女为由而不予执行,将纵容逃债行为,损害债权人利益。

根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》的内容:“从现行法律规则看,外观主义是为保护交易安全设置的例外规定,一般适用于因合理信赖权利外观或意思表示外观的交易行为。对于实际权利人与名义权利人的关系,应注重财产的实质归属,而不单纯地取决于公示外观。”所以,法院有必要结合房屋的购买时间、产权登记时间、购房款来源和购买后的使用情况等因素,综合考量是否应将房屋认定为家庭共有财产、纳入执行范围。

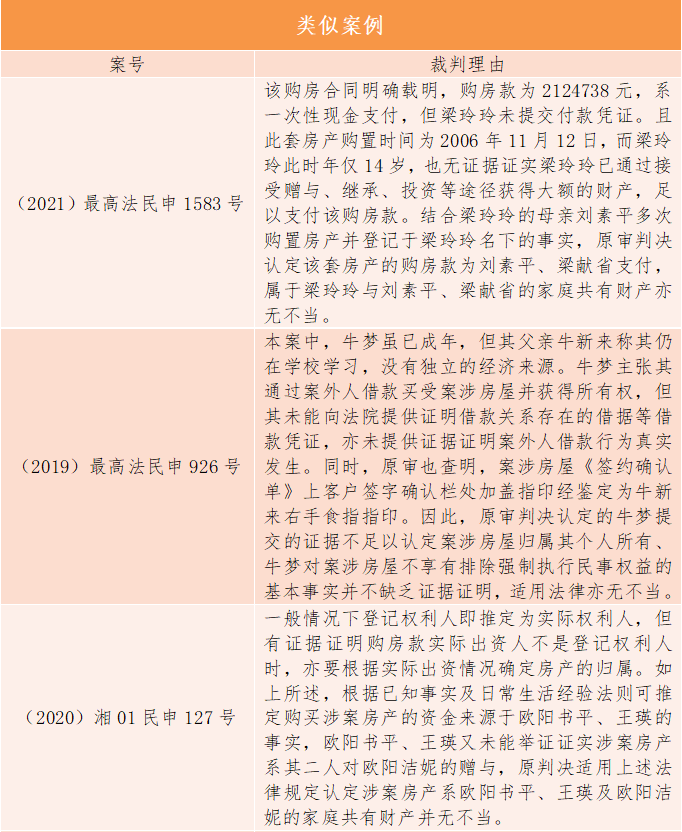

(三)类案展示

依托本所先进的办案系统,再审团队对与本案相似的再审案例进行了大数据检索,在此予以部分罗列,以期更全面地呈现审判观点、更深入地掌握裁判规则。

四、实务建议

实践中,父母将房产登记在其未成年子女名下的现象颇为普遍。当父母因欠债被强制执行之时,登记在子女名下价值不菲的房屋常成为争议焦点。对此,再审团队建议如下:

(一)对父母的建议

首先,应尊重事实、摒弃侥幸思维。部分父母认为提前将房产登记在未成年子女名下,即可实现转移财产之目的。但事实是,法槌之下,欺瞒无处遁形。法院会结合房屋的综合情况进行全面考量,判定该房屋能否被纳入执行范围。因此,再审团队不建议父母以提前规避执行为目的,将房屋登记在未成年子女名下,此方式不仅可能无法达至期望效果,反而会给子女徒增讼累。

其次,应尊重房屋权属、留存出资记录。部分父母的内心真意的确是为子女添置资产,事实上亦与规避执行无关。对这类情况,再审团队建议父母不应过度控制房屋,不轻易将登记在未成年子女名下的房屋用作其他用途,保护未成年子女享有的财产权利。同时,若案涉房产的资金是未成年子女通过继承、奖励、父母之外第三人赠与、报酬、收益等来源取得,父母务必应妥善保存相关证据。

(二)对债权人的建议

本文探讨的是父母提前将房屋登记在未成年子女名下,多年后方产生债务并被执行的情况。但现实情形更为复杂多元,父母将房屋登记在未成年子女名下的时机不一。需先进行甄别,再选择适当的应对策略。

首先,如果在债务发生后,父母才将房屋登记在未成年子女名下,则债权人可根据《民法典》第五百三十八条之规定,请求法院撤销债务人的行为。

其次,如果在进入执行程序后,父母才将房屋登记在未成年子女名下,则债权人依然可向法院提起撤销权诉讼,并通过刑事途径追究债务人拒不执行判决、裁定罪。

最后,如果情形与本案相似,父母将房屋登记在未成年子女名下的行为已发生多年,则债权人可以搜集资金来源、占有、使用、收益情况等方面的证据,主张房屋属于家庭共同财产,请求法院将其纳入执行范围。

作者简介

2021.1.12

罗毅主任,四川省第十三届人大代表、四川省律师协会副会长、四川省法学会诉讼法学研究会副会长、四川省高级人民法院特约监督员、四川省法官遴选委员会委员、四川省公安厅特邀监督员、成都仲裁委员会仲裁员。

联系方式:13908176157

13908176157@qq.com

2021.1.12

卢禹竹,民商法法学硕士,毕业于四川大学,现为四川发现律师事务所实习律师。专业扎实、办案细致,熟悉民商事业务,曾创作多篇爆款文章,阅读量已突破10万+。

往期回顾

04 再审新证据的奥秘

发现所再审业务指导委员会介绍

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1